《粉蝶儿·和晋臣赋落花》赏析

古典诗词中,以“落花”为题的词,并不少见,但许多是无病呻吟的平庸之作,佳作并不太多。辛弃疾这首《粉蝶儿》,不论是意境或语言风格,都能打破陈套旧框,在落花词里,可以算是一阕别开生面的绝妙好词。

上片起句,用十三女儿学绣喻春光丰满,用轻薄浪子难久比喻风雨对春花的摧残,护花爱美之意的深处,是对美好生命的热爱和呵护之心。落花将春水酿成醇醪,与人之清愁约会,想象奇妙,余味无穷。为了加大“赋落花”的情感重量,词章从“繁花”切人:“昨日春如十三女儿学绣,一枝枝不教花瘦。”如果依现代女性年龄标准看,十三岁不过是刚刚踏进中学校门的稚气十足的少女,谈什么拈针学绣。也许是中国古代女性早熟,十三岁被视为“豆蔻年华”的妙龄期。如唐代词人杜牧就这样描写他喜爱的歌女:“娉娉袅袅十三余,豆蔻梢头二月初。”(《赠别二首》其一)词人把“昨日春”比成“十三岁女儿学绣”真算是善于创新的神来之笔:如果把“昨日春”比做一位姿容娇美而又技艺精湛的成熟的绣花女,凭着丰富的刺绣经验,当然要讲究个疏密相间,浓淡相宜的美学原则,决不可能把每一朵花都绣得同样鲜艳肥大;只有十三岁少女如春蕾初绽,涉世未深,心地不杂一丝尘滓,有少女的聪慧和青春的热情又不工于心计,学起刺绣来,全神贯注,一丝不苟,一枝一叶自然会绣得丰盈而厚实,真个是“一枝枝不教花瘦”,体现了春阳普照,春雨均沾的春的特点。这正好显示了姹紫嫣红、繁花似锦的浓郁而热烈的春光。词人写春闹花繁的可喜,正是为了反衬春去花残的可惜:“甚无情便下得雨儇风倦,向园林铺作地衣红绉。”大自然真个是太无情了,竟忍心让风雨一个劲儿摧残折磨着春花,使零落残红严严实实地覆盖着园林地面,简直像铺上一层地毯一样。春花随风飘落,地面或厚或薄,那厚处犹如红色地毯上叠起的皱纹。这落红狼藉的景象描画,昭示了词人对花落春残的惋惜情怀。

下片,词人从对“昨日春”的深情关注中转到对“而今春”的艺术观照:“而今春似轻薄荡子难久。”词人对春的情感太深太重了,他简直把春当成理想中的情人。春,本是岁序中一个季节,词人不但使她有明确的性别、具体的年龄,还有鲜明的个性。当写到东风君临大地、万物开始苏醒的“昨春日”,词人把她比成十三岁的妙龄女郎在心爱的绣物上绣进少女的柔情,绣进青春的智慧,一心绣出人间最美丽的锦绣;当写到春尽花残的“而今春”,词人又把他比成用情不专、朝秦暮楚的浪荡子。这不但充分体现出词人爱春惜春真挚情怀,也收到了诗歌口语化的美学效应。人生代代无穷已,风雨年年送春归。词人回忆起前一年送春归去:“记前时送春归后,把春波都酿作一江醇酎。”“春来江水绿如蓝”,自居易不过写出了春水的颜色,就惹得人们赞叹不已,被誉为咏春的名句;辛弃疾呢,却进了一层,道出了春水的质地:浓浓的、酽酽的,春水春波像酿成为一江醇醪佳酿。春真的要走了,愁,是词人内在的情感,一下子变成“约”的对象,从外部应邀而至。显然,愁,被词人别具机杼地人化了,仿佛变成了与词人休戚与共的好友,被邀请在杨柳岸边等候着为春举行告别宴会,以壮春的行色哩。向春告别,要在“杨柳岸边”是因为古代有折柳送别的习俗,在这里,春也被人化了,也成了词人难分难舍的挚友了。人与自然如此融洽契合,真亏词人妙笔驱遣。

这是首白话词。用白话写词,看来容易,倒也很难。如果语言过于率直平凡,就缺乏脸人的力量;而自然的语言要配合音律谨严的词调,也是要煞费苦心的。这首《粉蝶儿》寓秾丽于自然,散句(上下片的前二句)与整齐句(上下片的后二句)组成“如笛声宛转”的音节,所以不是一般的白话诗,而是白话词,通首写自然景物,用拟人化的表现手法,十分新鲜。遣词措语,更能不落庸俗。与清诗人袁枚所写“春风如贵客,一到便繁华”相较,高下立显。词笔于柔韧中见清劲,不是艺术修养达到升华火候,是不能办到的。此词自辟意境、写法新奇,通篇用比拟手法,一气贯注,寓意深沉,风格绮丽宛转,色彩浓丽缤纷,是词人婉约词的代表作之一。

《水调歌头·我志在寥阔》是南宋著名词人辛弃疾的作品。此词上片以描述梦境为主。起句“我志在寥阔”,开门见山,直抒胸怀,表现了词人高远的志向和宽宏的气度,概括全词要旨。词的下片继续描写梦境,词人在梦幻中无忧无虑地畅游太空,内心充满激情,不禁小声歌唱起来。结语却一语宕开,表现出“美人娟娟隔秋水”的惋惜之情。此词充满瑰丽丰富的想象,大胆惊人的夸张,名句更是放射出五光十色的美丽光辉,显现出光彩夺目的浪漫主义色彩。

公元1194年(南宋光宗绍熙五年),辛弃疾从福州知府兼福建安抚使任上被弹劾免官,回到江西铅山他的瓢泉新居,开始了长达八年的再度闲居生活。这首词就作于闲居瓢泉期间。由词前小序可知,他写这首词是为了答谢赵昌父(蕃)并兼寄吴子似(绍古)的。吴子似在此期间曾任铅山县尉。闲居乡野的辛弃疾,虽然因遭朝中奸臣排挤,报国无门,鸿图难展,心中怨愤,时常寄情山水,托兴诗酒,但是,在他的内心深处,积极用世的思想仍占主导地位。他身处江湖之远,仍不忘忧国忧民,希望能重新得到重用,得以施展自己的才智,实现收复失地统一国家的理想。从他的这首《水调歌头》词,读者便可以看出他的这种理想与现实的矛盾处境。

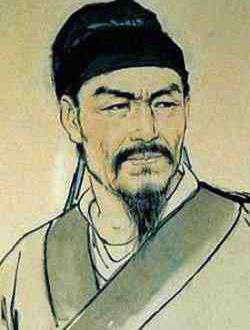

诗人辛弃疾资料

辛弃疾(1140年5月28日-1207年10月3日),原字坦夫,后改字幼安,号稼轩,山东东路济南府历城县人。南宋豪放派词人、将领,有词中之龙之称。与苏轼合称苏辛,与李清照并称济南二安。辛弃疾生于金国,少年抗金归宋,..... 查看详情>>

诗人辛弃疾作品: 《感皇恩·春事到清明》 《满庭芳·柳外寻春》 《贺新郎·用前韵再赋》 《沁园春·灵山齐庵赋时筑偃湖未成》 《踏莎行·赋稼轩集经句。》 《洞仙歌·访泉于奇师村得周氏泉为赋》 《鹤鸣亭绝句》 《信笔再和·春酒频开赤印灰》 《水调歌头·题子似瑱山经德堂堂陆象山所名也》 《采桑子·书博山道中壁》

古诗《粉蝶儿·和晋臣赋落花》的名句翻译赏析

- 而今春似轻薄荡子难久。记前时、送春归后 - - - 辛弃疾 - - -《粉蝶儿·和晋臣赋落花》

- 昨日春如十三女儿学绣,一枝枝、不教花瘦 - - - 辛弃疾 - - -《粉蝶儿·和晋臣赋落花》

- 便下得雨僝风僽 - - - 辛弃疾 - - -《粉蝶儿·和晋臣赋落花》

- 记前时送春归后 - - - 辛弃疾 - - -《粉蝶儿·和晋臣赋落花》

《粉蝶儿·和晋臣赋落花》相关古诗翻译赏析

- 古诗《宿台城山绝顶》- - 赏析 - - 作者:萨都剌 2021-01-26

- 古诗《香山寺二绝》- - 创作背景 - - 作者:白居易 2020-04-20

- 古诗《田登为郡守》- - 注释译文 - - 作者:无名氏 2019-12-27

- 古诗《帝问侍臣盗贼》- - 注释译文 - - 作者:司马光 2018-09-29

- 古诗《孙玚传》- - 注释译文 - - 作者:姚思廉 2018-09-26

- 古诗《李洪之传》- - 注释译文 - - 作者:魏收 2018-09-11

- 古诗《杏花天·鬓棱初翦玉纤弱》- - 创作背景 - - 作者:吴文英 2018-03-29

- 古诗《木兰花慢·寿秋壑》- - 鉴赏 - - 作者:吴文英 2018-03-29

- 古诗《沁园春·斗酒彘肩》- - 注释译文 - - 作者:刘过 2018-03-13

- 古诗《归雁·弧矢千夫志》- - 词句注释 - - 作者:陈师道 2018-01-23

- 古诗《北望·漠漠黄云塞草稀》- - 创作背景 - - 作者:吴芾 2017-12-12

- 古诗《酬刘柴桑》- - 赏析 - - 作者:陶渊明 2017-07-10

- 古诗《咏史·荆轲饮燕市》- - 作品注释 - - 作者:左思 2017-06-05

- 古诗《绿水词》- - 创作背景 - - 作者:李贺 2017-04-25

- 古诗《插田歌》- - 注释译文 - - 作者:刘禹锡 2017-04-20

- 古诗《泽陂》- - 赏析 - - 作者:诗经 2017-04-05

- 古诗《兵车行》- - 创作背景 - - 作者:杜甫 2017-03-31

- 古诗《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》- - 赏析 - - 作者:李白 2017-03-16

- 古诗《酬李穆见寄》- - 鉴赏 - - 作者:刘长卿 2017-03-13

- 古诗《酬李穆见寄》- - 创作背景 - - 作者:刘长卿 2017-03-13