《秋山·秋山复秋山》鉴赏

诗的第一首主要叙写了抗清战事的连连失利,和失败后的渗烈情形。开篇先以“秋山复秋山,秋雨连山殷”起兴,即是顺笔点出了作战的时间和主战场。也是借对自然和气候的描写,染上了一层阴郁沉重的底色,为全诗情绪的展开定下了基调。接着写战争的情势发展:从“昨日战江口”到“复见左拒残”四句为一个层次,写明军作战连连失利,节节败退,防线全面崩溃。这种大势将去的局而,使人为之心焦如焚,痛惜难忍。从“族旗埋地中”到“伏尸遍冈峦”为第二个层次。前两句承接着一上文的叙写线路走向。写战局发展到了危急的顶峰,野战惨败,城池将溃,明军将士戮力一心,作出了最后的血搏。字里行间饱含了对英勇壮烈的抗敌儿男们的泣项。后两句则推出了一幅惨不忍睹的画面,战争结束了,血洗过的江南大地,满山遍野铺满了义军的尸休,阴云密布,大雨连绵。这两句诗通过对战败惨状的描述,表达了对壮烈牺牲的数十万吴中子弟的痛悼,表达了对清虏的愤恨,同时也透露出对明朝统治者在战略战术上的失策而造成的后果的痛惜。从“胡装三百炯”以下四句为第三层次,揭露和控诉了清军的残忍兽行。父兄子弟掩身孤场,尸骨不收,妇女财物遭到奸淫虏掠。至此,全诗愤怒,沉痛互相激荡的思潮便发展到了顶点。

诗的第一句落成后,作者开始铺写战事及其结果,形势一直线下滑,愈演愈烈,一步比一步撕心裂肺,随着诗人的叙述,忧痛的波澜越涌越高。诗人正是以这种层层加进的方法,自然地安排了全诗的整体程序。到最后笔锋一转,“昔时邵那人,犹在城南间”,一个铁骨铮铮的民族志士的高大形象矗立了,这个志士就是作者自己。这最后的一笔峻拔突兀,使全诗的感情流向导入了一个新的高峰。它是全诗笔果的总升华,而前面的一切构筑都是这最后一笔的大铺垫,可谓千锤打鼓,一锣定音。人们从优痛中看到了希望,找到了依托,心情为之一振。这个“鄢郢人”坚贞刚毅的品质,热血沸腾的情怀,怒目切齿的体态,舍身报国的豪气,活龙活现。这最后两句是全诗获得艺术的巨大成功的关键所在,可谓点睛之笔。如果删去这一笔,全诗立刻黯然失色,平庸无奇,可见它举足轻重的地位,和作者用心的良苦。

这首诗结构井然有序,构思奇巧工致,托出了惊心动魄的战争大场面,借亡国的男儿和女子的悲惨命运,震慑人心,呼唤着民族精神的勃发。

《秋山二首》是清代文学家顾炎武创作的组诗作品。记述清兵南渡后,南明将领坚守嘉定等城抗击清兵的事迹,表达了诗人对南明覆亡的痛楚和复国的决心。

清顺治二年(1645年)六月,南明弘光王朝灭亡。七月,苏州、昆山等地沦陷,请军对江南地区,尤其是嘉定进行了三次大屠杀,作者的生母、嗣母及两个弟弟均死于难中。江阴、嘉定、松江等地人民奋起反抗,遭到清兵的残酷屠掠,故作者创作这两首诗。

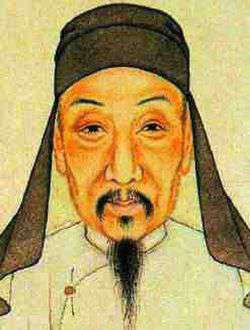

诗人顾炎武资料

顾炎武(1613.7.15-1682.2.15),汉族,明朝南直隶苏州府昆山(今江苏省昆山市)千灯镇人,本名绛,乳名藩汉,别名继坤、圭年,字忠清、宁人,亦自署蒋山佣;南都败后,因为仰慕文天祥学生王炎午的为人,改名炎武。因故居旁..... 查看详情>>

诗人顾炎武作品: 《寄子严·二纪违脊令》 《金陵杂诗·春雨收山半》 《不其山·荒山书院有人耕》 《五台山·东临真定北云中》 《赴东·行行过瀛莫》 《京口·东吴北翟战争还》 《恭谒天寿山十三陵》 《常熟县耿侯橘水利书》 《曲周拜路文贞公祠》 《流转·流转吴会间》

古诗《秋山·秋山复秋山》的名句翻译赏析

《秋山·秋山复秋山》相关古诗翻译赏析

- 古诗《早发黄河即事》- - 鉴赏 - - 作者:萨都剌 2021-01-26

- 古诗《冬夜有怀张眉宣》- - 注释译文 - - 作者:董必武 2020-10-20

- 古诗《夜坐吟·踏踏马蹄谁见过》- - 注释译文 - - 作者:李贺 2020-04-13

- 古诗《裴迪南门秋夜对月》- - 注释译文 - - 作者:钱起 2020-03-10

- 古诗《谢枋得母讥元兵》- - 注释译文 - - 作者:无名氏 2020-01-13

- 古诗《陈亢问于伯鱼》- - 注释译文 - - 作者:无名氏 2020-01-08

- 古诗《晋书·胡威传》- - 注释译文 - - 作者:房玄龄 2018-09-29

- 古诗《不责僮婢》- - 注释译文 - - 作者:冯梦龙 2018-08-10

- 古诗《清平乐·留人不住》- - 创作背景 - - 作者:晏几道 2018-03-19

- 古诗《西江月·世事一场大梦》- - 注释译文 - - 作者:苏轼 2017-10-31

- 古诗《初夏·纷纷红紫已成尘》- - 翻译 - - 作者:陆游 2017-09-30

- 古诗《饮酒·少年罕人事》- - 鉴赏 - - 作者:陶渊明 2017-07-10

- 古诗《虞美人·黄昏又听城头角》- - 词句注释 - - 作者:纳兰性德 2017-06-21

- 古诗《豫让论》- - 赏析 - - 作者:方孝孺 2017-06-19

- 古诗《九歌·国殇》- - 创作背景 - - 作者:屈原 2017-06-01

- 古诗《过勤政楼》- - 作品注释 - - 作者:杜牧 2017-05-04

- 古诗《塞上曲·汉家旌帜满阴山》- - 创作背景 - - 作者:戴叔伦 2017-04-12

- 古诗《韦讽录事宅观曹将军画马图》- - 注释译文 - - 作者:杜甫 2017-03-31

- 古诗《遣兴三首其一》- - 创作背景 - - 作者:杜甫 2017-03-31

- 古诗《夜听许十损诵诗爱而有作》- - 创作背景 - - 作者:杜甫 2017-03-31