《湘灵歌》创作背景

《湘灵歌》是现代文学家鲁迅于1931创作的一首七言律诗。这首诗的前四句歌颂红色革命根据地,后四句揭露国民政府统治区的黑暗、萧条、冷落、腐败。全诗借湘灵的形象,抒发了作者悲愤的心情。

《鲁迅日记》1931年3月5日记:“午后为升屋、松藻、松元各书自作一幅,文录于后……”这首诗手稿题“辛未仲春偶作,奉应松元先生雅属”,可见是赠给松元的。鲁迅的日本友人松元三郎毕业于上海东亚同文书院,当时是上海日本女子学校的教师。手稿中的“如染”原作“于染”,“皎如皓月”原作“皓如素月”,“零落”原作“苓落”。最初和《送O。E。君携兰归国》、《无题·大野多钩棘》两诗以《鲁迅氏的悲愤——以旧诗寄怀》为题发表于左联的外围刊物《文艺新闻》第二十二号(1931年8月10日)。后辑入《集外集》时,“于染”改作“如染”,“皓如素月”改作“皎如皓月”,“苓落”改作“零落”。此题依据新版《鲁迅全集》第七卷《集外集》。

注释

①湘灵:湘水的女神。

②碧如染:湘水碧得像用颜料染出来似的。

③脂胭痕:像抹过胭脂一样显出红色。胭脂:比喻鲜血,水呈红色,有血流成河的意思,说明死难者的众多和惨烈。

④皎、皓:都是洁白的意思。窥:看。彤:红色。

⑤高丘:战国时楚国的山名。屈原在《离骚》里用高丘指代楚国。这里用来指祖国。竦(sǒng)中夜:在夜半感到冷气逼人。中夜,典出韦应物《秋夜》:“朔风中夜起”。竦,担心,害怕。

⑥芳荃(quán):一种香草。自楚辞后,诗人常以它喻君子。此处当喻革命者。无余春:残剩的春光。这一句是说春天已经过去,芳荃零落无余。

⑦瑶瑟:精美的瑟,瑟是一种乐器。这一句是取唐朝钱起《湘灵鼓瑟》“曲终人不见,江上数峰青”诗意。

⑧太平成象:《通鉴·唐纪六十》记载,唐文宗问宰相牛僧儒:“天下何时当太平?”牛僧儒答:“太平无象。今四夷不至交侵,百姓不至流散,亦谓小康。”意思是说所谓太平,并没有具体的现象,当时的那种情况也就算可以了。这里反用这个典故来讽刺国民政府粉饰太平。盈:充满了。秋门:古都洛阳的西门。这里是用来指国民政府南京。语出李贺《自昌谷到洛后门》;“九月大野白,苍岑锁秋门。”(明)曾益注:“《洛阳故宫纪》云:洛阳有宜秋门千秋门”。

白话译文

从前听人赞美湘江的流水,明净秀丽有如碧绿的绸缎;

现在欣闻湘江边红旗如林,映照得湘水宛如胭脂红遍;

湘灵听到红军胜利的喜讯,拭净泪水忙上楼梳妆打扮;

满面春风尽情地唱呀跳呀,朝着东方的红霞引颈探看。

国统区里死一样冷静沉寂,白色恐怖就像是黑夜漫漫;

革命志士如花木横遭摧折,早就没有了春意只有严寒。

祝大捷红色区城锣鼓喧天,国统区故作不闻只顾酒酣;

南京小朝廷一片自吹自擂,正把自欺欺人的老调重弹。

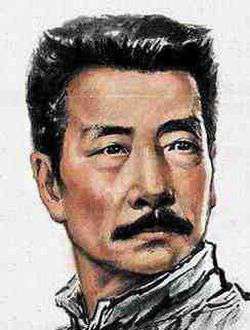

诗人鲁迅资料

鲁迅(1881年9月25日-1936年10月19日),原名周樟寿,后改名周树人,字豫山,后改豫才,鲁迅是他1918年发表《狂人日记》时所用的笔名,也是他影响最为广泛的笔名,浙江绍兴人。著名文学家、思想家,五四新文化运动的..... 查看详情>>

诗人鲁迅作品: 《无题·皓齿吴娃唱柳枝》 《秋夜有感·绮罗幕后送飞光》 《无题·血沃中原肥劲草》 《偶成·文章如土欲何之》 《无题·洞庭木落楚天高》 《学生和玉佛·寂寞空城在》 《赠人·明眸越女罢晨妆》 《别诸弟庚子二月》 《莲蓬人》 《悼杨铨·岂有豪情似旧时》

古诗《湘灵歌》的名句翻译赏析

《湘灵歌》相关古诗翻译赏析

- 古诗《赠弹筝者》- - 鉴赏 - - 作者:萨都剌 2021-01-26

- 古诗《燕居即事》- - 赏析 - - 作者:韦应物 2020-02-27

- 古诗《大同与小康》- - 注释译文 - - 作者:无名氏 2019-12-26

- 古诗《咏白海棠·贾宝玉》- - 注释译文 - - 作者:曹雪芹 2019-01-11

- 古诗《关木匠传》- - 注释译文 - - 作者:袁中道 2018-10-26

- 古诗《何岳两次还金》- - 注释译文 - - 作者:无名氏 2018-08-10

- 古诗《菱溪石记》- - 赏析 - - 作者:欧阳修 2018-08-06

- 古诗《游敬亭山记》- - 注释译文 - - 作者:王思任 2018-07-31

- 古诗《山村咏怀·一去二三里》- - 赏析 - - 作者:邵雍 2017-11-30

- 古诗《春日偶成·云淡风轻近午天》- - 赏析 - - 作者:程颢 2017-11-17

- 古诗《咏煤炭》- - 赏析 - - 作者:于谦 2017-07-26

- 古诗《题彷徨》- - 创作背景 - - 作者:鲁迅 2017-06-29

- 古诗《山居杂咏》- - 注释译文 - - 作者:黄宗羲 2017-06-26

- 古诗《卖花声·雨花台》- - 注释 - - 作者:朱彝尊 2017-06-20

- 古诗《桐叶封弟辨》- - 赏析 - - 作者:柳宗元 2017-06-16

- 古诗《汉寿城春望》- - 注释译文 - - 作者:刘禹锡 2017-04-20

- 古诗《不见·不见李生久》- - 赏析 - - 作者:杜甫 2017-04-06

- 古诗《春望》- - 创作背景 - - 作者:杜甫 2017-04-01

- 古诗《古风·燕赵有秀色》- - 创作背景 - - 作者:李白 2017-03-14

- 古诗《涉江采芙蓉》- - 鉴赏 - - 作者:无名氏 2017-03-03