诗人乾隆资料

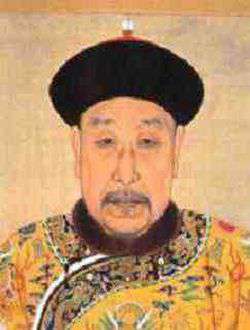

乾隆是清代高宗年号,前后六十年,起止时间为公元1736年至1796年。清高宗爱新觉罗弘历,1711年9月25日出生,于1799年2月7日逝世,清朝第六位皇帝,入关之后的第四位皇帝,雍正皇帝第四个儿子,母亲孝圣宪皇后钮..... 查看详情>>

乾隆古诗词作品: 《惠山园·墨妙轩》 《舟过万寿寺·露虫声里岸旋移》 《题纳翠楼·楼名纳翠岂虚言》 《丰泽园演耕·岁举何须习》 《景明楼赏荷·层构巍临内外湖》 《祈谷斋居·微霰虽飘望密零》 《赐直》 《文徵明松阴听瀑图》 《是日宴间复成六韵》 《玉冠峰·一峰高下叠》

盘山·千相寺原文及翻译赏析

盘山·千相寺相关古诗词翻译赏析

- 古诗《芗林閒居·芗林苍翠甚》 - - 郑樵 - - 芗林苍翠甚,极目可□诗。梅子风前落,杏花雨后移。清溪过半郭,孤月隐疏篱。寂寂云山外,萧然独自知。

- 古诗《永叹·门第崔卢又盛年》 - - 张之洞 - - 门第崔卢又盛年,饶耕负戴总欢然。天生此子宜栖隐,偏夺高柔室内贤。

- 古诗《用前韵寄商老》 - - 吕本中 - - 先生昔据道玄峰,咳唾珠玉家为空。只今江西二三子,可到元和六七公。双鬓只期他日白,千花犹是去年红。须君吸尽西江水,不假扶摇万里风。

- 古诗《咏春雪·光映妆楼月》 - - 陈子良 - - 光映妆楼月,花承歌扇风。欲妒梅将柳,故落早春中。

- 古诗《花咏·冈桐》 - - 王夫之 - - 樾馆辞寒候,江乡记稻春。笑迎朝日上,繁映晚霞匀。紫沁侵铅粉,青趺藉绿茵。似怜芳草弱,飞覆玉鳞鳞。

- 古诗《占虹霓·虹起处》 - - 易静 - - 虹起处,头尾地侵天。其虹见时非有雨,晴天见者血成川,民更有灾愆。

- 古诗《景安和章来再次韵谢设醴》 - - 陈造 - - 道装人映醉中姝,十二分行俨翠裾。遥想翻阶丽清禁,似今群艳簉庭除。

- 古诗《和甲辰秋夜读书有感韵》 - - 孙应时 - - 物华相寻来,世事不足叹。侯虫知春秋,宿鸟各昏旦。百年相劳苦,且复加餐饭。堂堂白日在,扰扰浮云散。诗书信家法,朱墨窘官办。三十二年非,还改当何惮。低徊逢迎地,言笑纷晏晏。嗟汝其惕然,舆衡有规谏。...

- 古诗《雪夜寄潜楼·相思徒抱千回意》 - - 陈曾寿 - - 相思徒抱千回意,契阔曾无一纸书。深语恐妨忧国病,漫言还苦致情疏。颠风挟海为呼啸,密雪穿帷废扫除。此际忍寒愁不寐,知君北望更踌躇。

- 古诗《隔浦莲/隔浦莲近拍》 - - 赵彦端 - - 西风吹断梦草。来度芙蓉老。座上人谁在,晨参疏影相照。幽馆寒意早。檐声小。醉语秋屏晓。记年少。相携胜处,黄花香满乌帽。如今将见,璧月琼枝空好。准拟新歌待见了。不道。些儿心事还恼。...

- 古诗《水墨牡丹·百两金花百宝栏》 - - 章甫 - - 百两金花百宝栏,却嫌閒紫与流丹。春风归去春心老,合与诗人冷眼看。

- 古诗《十诗谢廖计使》 - - 陈造 - - 欲留苦滞淫,欲去复彷徨。卧漳仍登龙,两心正交相。粲粲金玉人,纳纳锦绣肠。安得云随龙,意行即公傍。

- 古诗《子遹读书常至夜分作此示之》 - - 陆游 - - 我为无才老把锄,汝穷亦复坐迂疏。夜灯咏史虫吟草,朝几陈书獭祭鱼。未至苦饥依马磨,不妨相守卧蜗庐。业成自有能知赏,家世从来典石渠。

- 古诗《望金山·不少登临兴》 - - 凌义渠 - - 不少登临兴,无如眺听亲。寒潮侵古刹,突石卧奇人。注水添眉目,经冬损笑颦。宛成盆盎景,鸥鹜尽天真。

- 古诗《万年庵次刘石庵韵以呈补山·观化吾生眇》 - - 姚鼐 - - 观化吾生眇,焉知从古年。平生闻赤壁,邀客上青烟。雾雨藏南岳,江湖荡左偏。前峰犹自远,未可尽夤缘。

- 古诗《金陵杂咏·沙漠真人本至尊》 - - 查慎行 - - 沙漠真人本至尊,青蛇罢祀出梧垣。孝陵松柏犹樵牧,元庙何妨有泪痕。

- 古诗《虞美人·蜀茶》 - - 顾贞观 - - 烧灯时节传柑宴。青粉墙西见。个人偷眼隔窗纱。映出月中根叶雪中花。分明玉茗堂深处。小立垂垂树。问名犹唤内家真。一点荔枝飞骑笑红尘。

- 古诗《梅花·去岁来时恰犯寒》 - - 许及之 - - 去岁来时恰犯寒,枝头未放雪漫漫。一年鞭影红尘里,犹得西湖立马看。

- 古诗《杜鹃·蜀道寒轻水木清》 - - 张方平 - - 蜀道寒轻水木清,峡中无复杜鹃声。归期正是春风暖,任向空山叫月明。

- 古诗《蝶恋花·人日》 - - 梁清标 - - 红日窥窗春意逗。剪綵为人,戴胜今朝又。睡起尚嗔人语骤。晓妆无力东风透。轻暖轻寒浑似旧。笑问檀郎,验取腰肥瘦。六博闺中誇胜手。鬓边不觉金钗溜。