《贺新郎·别友》创作背景

毛泽东在创作《贺新郎·别友》一词中采用了革命现实主义和革命浪漫主义相结合的创作方法。一方面用真切细致的白描,把夫妻间的离情写得细致入微,具体感人。通过典型环境中人物典型的心理活动表现了人物既热烈而又理智的典型性格。另一方面又有艺术夸张,形成刚柔相济的艺术风格。

《贺新郎·别友》一词结构谨严,表达含蓄。全篇始终围绕着个“别”字铺写,从话别、送别写到别后,脉络分明,但全篇又不着个“别”字,而完全让人们自己通过词的艺术形象和艺术境界去体味,全词情真意切,具有很强的艺术感染力。

本词又名《贺新郎·赠杨开慧》。1923年4月,毛泽东从长沙调到上海党中央工作。6月到广州出席了中共第三次全国代表大会,大会通过了《关于国民运动及国民党问题的议决案》,决定同国民党合作,建立革命统一战线。在会上批判了“左”倾机会错误的观点,使大会解决了建立革命统一战线的问题。毛泽东在会上当选为党中央委员、中央局委员及中央局秘书。9月,他从广州回长沙展开反对湖南地方军阀赵恒惕的斗争,推动工农群众的运动。1923年11月,毛泽东的妻子杨开慧又生下次子毛岸青。就在毛岸青诞生后,12月,党中央通知他回上海转广州,准备参加将于1924年1月举行的国民党第一次全国代表大会。此时杨开慧正在娘家坐月子,而毛泽东奉命要到外地工作,因此他们自然会有一种难舍难分的依恋之情,但为了革命工作的需要,他们还是毅然分别。于是,他写了这首词赠给爱妻杨开慧。据此,本词可能作于这年12月底离开长沙的时候。当时革命形势在上升,作者“割断愁丝恨缕”而为革命事业献出全副身心的豪情,以及作者所预想的未来革命风暴的猛烈壮阔,在词中“昆仑崩绝壁”、“台风扫寰宇”的比喻中得到强烈的表现。这首词最早发表于1978年9月9日《人民日报》。

注释

①去:离开。挥手从兹去:李白《送友人》,“挥手自兹去”。[3]

②热泪欲零:零,与“零落”的零同义,也是落的意思。

③书语:信中的话语。季世昌先生说他所见手迹:“书语”又作“诗句”,证明毛泽东与杨开慧的误会由赠诗引起。

④云雾:比喻前句的误会。

⑤人有病,天知否:前版本为“重感慨,泪如雨”。(病:也指误会。)

⑥东门路:古诗词中指离别之路,也指斗争之路。这里又双关通往长沙东门之小吴门火车站的道路。

⑦横塘:长沙东门小吴门外清水塘。一九二一年冬至二三年四月,毛泽东租了清水塘边的一所茅屋,家住兼作中共湘区委员会会址,旧址现为纪念馆。“横塘”也是典故,在古诗中常作女子居住之处。唐崔颢《长于曲》,“君家何处住,妾住在横塘。”

⑧如许:这样。

⑨凭:意思是借以,包含两方,非单“请求”彼方。[3]

诗词译文

挥手从此离去。

离别前凄然相向,

倾诉离苦让人如何承受。

我看你眼角眉梢,

强忍热泪满是哀怨。

知道你对上次的那封书信还有误会。

但是误会再大也只是过眼即逝的云雾,

在这人世间,能够称得上知己的,也就是你和我了吧。

有病需要救治,上苍可知道?

早晨东门路上被霜覆盖着,

横塘之上还有半天残月,

显得如此凄清。

汽笛声响令人肠断,

从此天涯孤旅。

割断愁思恨缕,参加到革命中去吧。

让我们像昆仑山的峭壁倒塌,

台风扫荡寰宇一样。

在将来的斗争中相会,让我们比翼双飞。

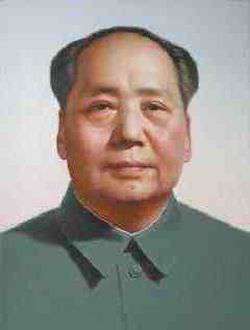

诗人毛泽东资料

毛泽东(1893年12月26日-1976年9月9日),字润之(原作咏芝,后改润芝),笔名子任。湖南湘潭人。中国人民的领袖,马克思主义者,伟大的无产阶级革命家、战略家和理论家,中国共产党、中国人民解放军和中华人民共和..... 查看详情>>

诗人毛泽东作品: 《七律·读封建论呈郭老》 《四言诗·祭黄帝陵》 《七律·和柳亚子先生》 《五言诗·井》 《七绝·刘蕡》 《浣溪沙·和柳亚子先生续》 《七律·答友人》 《念奴娇·鸟儿问答》 《菩萨蛮·黄鹤楼》 《答友人·九嶷山上白云飞》

古诗《贺新郎·别友》的名句翻译赏析

《贺新郎·别友》相关古诗翻译赏析

- 古诗《初入黔境土人皆居悬岩峭壁间缘梯上下与猿猱》- - 创作背景 - - 作者:查慎行 2020-10-15

- 古诗《登临海峤初发强中作与从弟惠连见羊何共和之》- - 注释译文 - - 作者:谢灵运 2020-09-29

- 古诗《寒夜思友三首其一》- - 创作背景 - - 作者:王勃 2020-02-13

- 古诗《杨维桢执教》- - 注释译文 - - 作者:无名氏 2020-01-16

- 古诗《知北游》- - 创作背景 - - 作者:庄子 2019-12-24

- 古诗《戴士衡传》- - 注释译文 - - 作者:朱由检 2018-09-25

- 古诗《高后纪》- - 作品译文 - - 作者:班固 2018-09-05

- 古诗《板桥诵书》- - 注释译文 - - 作者:郑板桥 2018-08-20

- 古诗《朝中措·先生筇杖是生涯》- - 注释翻译 - - 作者:朱敦儒 2018-05-08

- 古诗《北陂杏花》- - 创作背景 - - 作者:王安石 2018-03-30

- 古诗《乡村四月》- - 鉴赏 - - 作者:翁卷 2018-03-27

- 古诗《泛吴松江》- - 注释译文 - - 作者:王禹偁 2018-02-01

- 古诗《燕山亭·幽梦初回》- - 创作背景 - - 作者:张镃 2017-12-14

- 古诗《点绛唇·新月娟娟》- - 注释译文 - - 作者:汪藻 2017-12-13

- 古诗《菩萨蛮·回文春闺怨》- - 注释译文 - - 作者:苏轼 2017-11-01

- 古诗《癸卯岁始春怀古田舍二首·先师有遗训》- - 赏析 - - 作者:陶渊明 2017-07-10

- 古诗《九歌·礼魂》- - 注释译文 - - 作者:屈原 2017-06-01

- 古诗《题元八溪居》- - 赏析 - - 作者:白居易 2017-04-26

- 古诗《伤宅》- - 创作背景 - - 作者:白居易 2017-04-26

- 古诗《登邯郸洪波台置酒观发兵》- - 注释译文 - - 作者:李白 2017-03-17