《李文耕传》注释译文

李文耕,字心田,云南昆阳人。家庭贫困,对父母有孝心,衷心信奉程朱理学。嘉庆七年考中进士,凭借知县的身份被派遣到山东,请假回家奉养母亲。母亲去世后,守孝期满,补任邹平知县。到官任过了四个月,由于不能施展自己的抱负,称病离任。但因官事牵累,没能回家。嘉庆十九年,教匪作乱,寿张县令因听闻李文耕对军事很娴熟,就请他帮助守城事务,李文耕在训练、防御方面都颇有办法,使得贼寇不敢侵犯寿张县境。上级官员听说他的才干和谋略,起用他补任原职。

李文耕在邹平五年,治理注重教育感化。有位妇女控告儿子忤逆不孝,李文耕把这当成自身过失而责备自己,那妇女的儿子叩头认错直至流血,他母亲受感动,请求释放儿子,那孩子最终也改正了品行。李文耕审案不搞株连,时间长了,打官司的人日渐减少。李文耕善于搜捕盗贼,他供养逮治盗贼的差役,让他们生活自足,不必豢养盗贼谋利;他多次亲自巡查,彻查窝藏坏人的行为。他曾经说:“治理盗贼,一定要有保护百姓的真心,即使不能亲自做到,精神状态方面要达到,声望影响方面也要达到。”在他的整个任职期间,邹平的盗贼敛迹消失。李文耕还教儒生们上课,亲自给他们指导讲授,勉励他们努力钻研儒学,百姓都尊称他为“李教官”,又称他为“李青天”。调任冠县知县,不久升迁到胶州。他领导疏浚了云河和墨河。道光二年,李文耕又升任济宁直隶州,还没有到任,巡抚琦善就专门向朝廷推荐他,宣宗早就听说他的名声,就提拔他出任泰安知府。

李文耕调任沂州。他让属吏站立着,对他们进行考核检查,并训导他们说:“官员不勤奋,政事就会荒废,百姓就会受伤害;教化应从自身做起,自身经教化,才能教化百姓。”属吏们都得到他的教化。沂郡产檞树,李文耕鼓励百姓兴办养蚕业,他还领导修建义仓以防备荒年,在搜捕盗贼方面跟他做县令时一样出色。不久他被提拔为兖沂曹道,掌管治河的事情,修建堤防工程时一定亲力亲为。属官请求疏浚淤积泥沙,预计需要五万两银子,李文耕亲自去视察,说:“不必了!待春水涨起的时候,就会把淤沙冲刷掉的。”后来果然跟他说的一样。

道光五年,李文耕调升浙江盐运使。当时盐业不振,充任盐商的多半是无业游民。李文耕明知其中的弊端,请朝廷对盐商区别对待,并缓征盐税,以此来缓解盐商的压力。他责令富商总领盐运,不准借口积压而贱价私卖,于是盐税渐渐充裕。道光七年,他升任湖北按察使,不久又调回山东。他严肃整治官吏差役,对讹诈贪赃的官员用严厉的法典进行处置。李文耕断案宽厚平和,他责令属官清理积压案件,几个月下来,积压的案件就被处理完毕。他说:“山东百姓脾气粗犷,性情刚直,既容易犯法,也容易向善,所以教育感化的工作不可不先行。”

过了三年,李文耕调任贵州长官。他领导开凿了桐梓的葫芦口,以此来平息水患。贵州的物产,没有棉布,他就开设织机局来教当地百姓纺织。贫苦百姓因生计艰难,看重利益,轻视伦理纲常,他就写文章对他们加以劝导,其书取名为《家喻户晓篇》。道光十三年,李文耕退休回到故乡。

李文耕平生把推崇正学和扭转不良风气当作自己的责任,他在山东做官时间长,山东百姓对他的感激最深厚,他死后,人们在名宦祠祭祀他。

李文耕在邹平五年,治理注重教育感化。有位妇女控告儿子忤逆不孝,李文耕把这当成自身过失而责备自己,那妇女的儿子叩头认错直至流血,他母亲受感动,请求释放儿子,那孩子最终也改正了品行。李文耕审案不搞株连,时间长了,打官司的人日渐减少。李文耕善于搜捕盗贼,他供养逮治盗贼的差役,让他们生活自足,不必豢养盗贼谋利;他多次亲自巡查,彻查窝藏坏人的行为。他曾经说:“治理盗贼,一定要有保护百姓的真心,即使不能亲自做到,精神状态方面要达到,声望影响方面也要达到。”在他的整个任职期间,邹平的盗贼敛迹消失。李文耕还教儒生们上课,亲自给他们指导讲授,勉励他们努力钻研儒学,百姓都尊称他为“李教官”,又称他为“李青天”。调任冠县知县,不久升迁到胶州。他领导疏浚了云河和墨河。道光二年,李文耕又升任济宁直隶州,还没有到任,巡抚琦善就专门向朝廷推荐他,宣宗早就听说他的名声,就提拔他出任泰安知府。

李文耕调任沂州。他让属吏站立着,对他们进行考核检查,并训导他们说:“官员不勤奋,政事就会荒废,百姓就会受伤害;教化应从自身做起,自身经教化,才能教化百姓。”属吏们都得到他的教化。沂郡产檞树,李文耕鼓励百姓兴办养蚕业,他还领导修建义仓以防备荒年,在搜捕盗贼方面跟他做县令时一样出色。不久他被提拔为兖沂曹道,掌管治河的事情,修建堤防工程时一定亲力亲为。属官请求疏浚淤积泥沙,预计需要五万两银子,李文耕亲自去视察,说:“不必了!待春水涨起的时候,就会把淤沙冲刷掉的。”后来果然跟他说的一样。

道光五年,李文耕调升浙江盐运使。当时盐业不振,充任盐商的多半是无业游民。李文耕明知其中的弊端,请朝廷对盐商区别对待,并缓征盐税,以此来缓解盐商的压力。他责令富商总领盐运,不准借口积压而贱价私卖,于是盐税渐渐充裕。道光七年,他升任湖北按察使,不久又调回山东。他严肃整治官吏差役,对讹诈贪赃的官员用严厉的法典进行处置。李文耕断案宽厚平和,他责令属官清理积压案件,几个月下来,积压的案件就被处理完毕。他说:“山东百姓脾气粗犷,性情刚直,既容易犯法,也容易向善,所以教育感化的工作不可不先行。”

过了三年,李文耕调任贵州长官。他领导开凿了桐梓的葫芦口,以此来平息水患。贵州的物产,没有棉布,他就开设织机局来教当地百姓纺织。贫苦百姓因生计艰难,看重利益,轻视伦理纲常,他就写文章对他们加以劝导,其书取名为《家喻户晓篇》。道光十三年,李文耕退休回到故乡。

李文耕平生把推崇正学和扭转不良风气当作自己的责任,他在山东做官时间长,山东百姓对他的感激最深厚,他死后,人们在名宦祠祭祀他。

黄宗羲字太冲,馀姚人,是明朝御史黄尊素的长子。黄尊素因为弹劾太监魏忠贤死在诏狱里。明思宗即位后,黄宗羲赴京师为父亲申冤。抵达时太监魏忠贤已被分尸处死,便写了奏疏请求皇帝处死曹钦程、李实。正逢朝廷审问许显纯、崔应元,黄宗羲和他们对簿公堂,拿出衣袖中所藏的铁锥子刺许显纯,刺得遍体流血。当时曹钦程已经牵连到魏忠贤的逆案中,李实上疏申辨原先的奏疏并非出自己手,暗地里送给黄宗羲三千两银子请求他不要出面对质,黄宗羲立即把这件事奏报朝廷,在和李实对簿公堂时又用铁锥子刺他。官司了结以后,他和受害各家的子弟到狱门前设祭台对亲人祭奠,痛哭声传到皇宫里。明思宗听到以后,叹息说:“忠臣孤子,朕的心中很可怜他们。”明朝灭亡后,清廷下诏征求博学鸿儒,掌院学士叶方蔼敦促他上路就任,推辞两次才得以避免。过了不久,叶方蔼奉诏监修《明史》,以礼聘请他,又被推辞。皇上说:“可以召他到北京来,朕不交给他任务,如果他要回去,当即派遣官员送他回去。”黄宗羲虽然不肯来,而史局凡有重要的问题,一定向他征求意见,请黄宗羲审订改正而后定稿。曾经说到《宋史》另外列有《道学传》,是元朝者的鄙陋所致,《明史》不应该按照《宋史》的旧例这样做。朱彝尊正好有这种主张,得到黄宗羲的书信以后拿给大家看,便删去《明史》中的《道学传》。

王夫之,字而农,衡阳人。张献忠攻陷衡州,王夫之避居南岳,张献忠抓住他父亲作为人质。王夫之自己举刀遍刺肢体,被人抬去交换父亲。对方见他伤重,放了他,和父亲一起回家。明王驻扎桂林,任命他担任行人一职。当时国势危急,大臣们仍然水火不容。夫之多次弹劾王化澄,化澄想杀他。明朝灭亡,更加收敛锋芒,隐蔽行迹。回到衡阳石船山,学者称他船山先生。吴三桂在衡州称帝,有人让王夫之上劝进表,王夫之说:“亡国遗臣,剩下的只有一死罢了,现在怎么会写给此不祥之人呢!”于是逃人深山,作了祓楔赋来表明心志。吴三桂被平定,上级官员闻听此事,心中称许,嘱咐郡守赏赐王夫之粟帛。召见他,王夫之以患病推辞。当时,海内大儒,首推容城、馀姚、昆山。然而这些人通过隐居声望日盛,虽然朝廷征召都以死拒绝,可是公卿称赞,天子动容,他们的著作容易在世上流传。只有王夫之避身瑶峒,声影不出林莽,最终得以完发而死。

顾炎武字宁人,昆山人。他看到明末变故很多,所以讲求经世致用的学问。南明的鲁王授他为兵部司务,事情没有成功,他的母亲便绝食而死,死前告诫顾炎武不要到异姓的清朝做事。炎武认为自己怀有为世所用的策略,不得一展自己的志愿,因此在所到的地方就稍稍地试一下。他在山东的长白山下开垦农田,在山西的雁门北面放牧,积累了千两白银。顾炎武走遍了边关要塞,四次到明孝陵拜谒,六次拜谒明思陵,才在陕西的华阴住下来。他认为“华阴控扼潼关和渭河的路口,即使足不出户,也能听到天下的事。一旦有警报,就能进山把守险要的地方,不过只有十里路那样的距离;如果有志于四方,那么一出潼关的关门,也有居高临下其势不可阻挡的便利”。因此在这里定居。他曾经和友人谈论学问:读书人如果不首先说是非荣辱,就是没有根基的人;不是好古多闻,就是空洞的学问。没有根基的人去讲空洞的学问,我看他每天声称从事圣人的事业,而离开圣人的言行更远了。”康熙十七年,朝廷诏举博学鸿儒科,又修纂《明史》,大臣们争相举荐他,他誓死不从。

王夫之,字而农,衡阳人。张献忠攻陷衡州,王夫之避居南岳,张献忠抓住他父亲作为人质。王夫之自己举刀遍刺肢体,被人抬去交换父亲。对方见他伤重,放了他,和父亲一起回家。明王驻扎桂林,任命他担任行人一职。当时国势危急,大臣们仍然水火不容。夫之多次弹劾王化澄,化澄想杀他。明朝灭亡,更加收敛锋芒,隐蔽行迹。回到衡阳石船山,学者称他船山先生。吴三桂在衡州称帝,有人让王夫之上劝进表,王夫之说:“亡国遗臣,剩下的只有一死罢了,现在怎么会写给此不祥之人呢!”于是逃人深山,作了祓楔赋来表明心志。吴三桂被平定,上级官员闻听此事,心中称许,嘱咐郡守赏赐王夫之粟帛。召见他,王夫之以患病推辞。当时,海内大儒,首推容城、馀姚、昆山。然而这些人通过隐居声望日盛,虽然朝廷征召都以死拒绝,可是公卿称赞,天子动容,他们的著作容易在世上流传。只有王夫之避身瑶峒,声影不出林莽,最终得以完发而死。

顾炎武字宁人,昆山人。他看到明末变故很多,所以讲求经世致用的学问。南明的鲁王授他为兵部司务,事情没有成功,他的母亲便绝食而死,死前告诫顾炎武不要到异姓的清朝做事。炎武认为自己怀有为世所用的策略,不得一展自己的志愿,因此在所到的地方就稍稍地试一下。他在山东的长白山下开垦农田,在山西的雁门北面放牧,积累了千两白银。顾炎武走遍了边关要塞,四次到明孝陵拜谒,六次拜谒明思陵,才在陕西的华阴住下来。他认为“华阴控扼潼关和渭河的路口,即使足不出户,也能听到天下的事。一旦有警报,就能进山把守险要的地方,不过只有十里路那样的距离;如果有志于四方,那么一出潼关的关门,也有居高临下其势不可阻挡的便利”。因此在这里定居。他曾经和友人谈论学问:读书人如果不首先说是非荣辱,就是没有根基的人;不是好古多闻,就是空洞的学问。没有根基的人去讲空洞的学问,我看他每天声称从事圣人的事业,而离开圣人的言行更远了。”康熙十七年,朝廷诏举博学鸿儒科,又修纂《明史》,大臣们争相举荐他,他誓死不从。

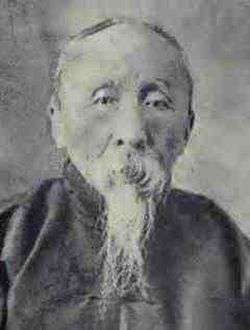

诗人赵尔巽资料

文言文《李文耕传》的名句翻译赏析

- 家贫,事亲孝,服膺宋儒之学。嘉庆七年进士,以知县发山东,假归养母 - - - 赵尔巽 - - -《李文耕传》

- 李文耕,字心田,云南昆阳人 - - - 赵尔巽 - - -《李文耕传》

《李文耕传》相关文言文翻译赏析

- 古诗《秋夜思南郑军中》- - 注释译文 - - 作者:陆游 2020-01-26

- 古诗《山窗新糊有故朝封事稿阅之有感》- - 鉴赏 - - 作者:林景熙 2019-01-17

- 古诗《送石昌言使北引》- - 创作背景 - - 作者:苏洵 2018-11-07

- 古诗《宋清传》- - 注释译文 - - 作者:柳宗元 2018-10-19

- 古诗《天门谣·牛渚天门险》- - 作品注释 - - 作者:贺铸 2017-12-25

- 古诗《吉祥寺赏牡丹》- - 创作背景 - - 作者:苏轼 2017-11-02

- 古诗《好事近·月未到诚斋》- - 注释译文 - - 作者:杨万里 2017-10-13

- 古诗《塞鸿秋·道情》- - 鉴赏 - - 作者:张可久 2017-08-31

- 古诗《鹧鸪天·只近浮名不近情》- - 赏析 - - 作者:元好问 2017-08-28

- 古诗《形赠影》- - 赏析 - - 作者:陶渊明 2017-07-10

- 古诗《踏莎行·倚柳题笺》- - 创作背景 - - 作者:纳兰性德 2017-06-21

- 古诗《临江仙·丝雨如尘云著水》- - 简析 - - 作者:纳兰性德 2017-06-21

- 古诗《春王正月》- - 鉴赏 - - 作者:公羊高 2017-06-14

- 古诗《白马篇·白马饰金羁》- - 注释译文 - - 作者:曹植 2017-06-02

- 古诗《塞下曲·二十逐嫖姚》- - 鉴赏 - - 作者:张祜 2017-05-03

- 古诗《忆江南词三首其三》- - 赏析 - - 作者:白居易 2017-04-28

- 古诗《望洞庭》- - 赏析 - - 作者:刘禹锡 2017-04-21

- 古诗《行路难·披霄决汉出沆漭》- - 创作背景 - - 作者:柳宗元 2017-04-20

- 古诗《赵将军歌》- - 赏析 - - 作者:岑参 2017-03-30

- 古诗《咏鹅》- - 鉴赏 - - 作者:骆宾王 2017-03-03