《誓铲人间甚不平》鉴赏

这是一首即兴感事诗。1947年5月22日,是谢老63岁生日,寿诞之日感慨良多,即兴赋诗。这首即兴诗的内容又与当时战争迅速发展和土地革命不断深人密不可分。1947年3月,国民党胡宗南军队疯狂进犯延安,人民军队采取主动撤出的战略对付敌人。谢老3月7日离延安向东转移,后到达山西临县后甘泉村。这时的后甘泉村正进行着轰轰烈烈的土地改革运动,谢老认为这是“一件天翻地覆的大事”,指出:农民千百年来受着地主的剥削压迫,抗战期间虽然实行了减租减息政策,但农民在经济上还没有翻身,有的地主仍然违反法令强占土地,多收租物。有的地方,地主、富农仍是乡村的统治者。由于农民无组织、少觉悟、有苦不敢讲,在地主、富农的威胁和欺骗下,农民仍处在社会的底层。从这个意义上说,土改运动是解放农民的运动。农民当时像大旱盼云霓一样,渴望从经济上翻身,这就是诗中“正待云霓苏涸鲋”这一比喻句的深刻社会含意。在解放区进行土改的同时,解放战争形势的发展也是捷报频传,令人鼓舞。在谢老写该诗时,人民军队主动撤出延安的战略决策已连传捷报,继蟠龙大捷之后,人民军队又收复了南泥湾的金盆湾。全国战场更是喜讯不断:山东战场孟良崮大捷一举全歼敌主力整编七十四师,晋、冀、鲁、豫、东北和其他战场也相继进入“战局转折点”。战争形势的发展像人民张开的天罗地网,只待国民党军队乖乖送终。这就是诗中“共张罗弋捕馋鹰”这一比喻句广泛的历史内容。也正由于有了以上两层意思,才使这首即兴诗具有了历史的现实感、社会的厚重感,更增强了艺术哲理性。

这首律诗的首二句起始句站得起点高,抒写诗人一生树立的宏愿;紧接着在第二句中凝炼地概括了他实现这一宏愿的人生旅途中的深切感受:走过危险而艰苦的路,目光看得更深更远了。

颔联对偶巧妙,紧承首联,联系所处居地和自身变化,进一步发挥“履危瞩远”的感受:时光飞逝,每临镜自观,甚为两鬓斑白而震惊,自己虽然已到老年,但仍不改初衷。尽管胸无纤尘,但仍需用甘泉之水不断洗涤,保持洁明如镜。诗句将作者的坦诚、谦虚、严于律己的崇高思想境界全然托出,深刻感人。颈联转的神妙机智,从“誓铲人间甚不平”句而来,面对历史现实的两件大事,表明了自己鲜明而坚定的立场,前句与当地长期天旱无雨,“得雨不果下”相合,从及时的自然的雨引申到党所及时发动的土改运动的社会风雨,语意双关,含意十分深刻,不禁让人叫绝。后句比喻形象,“共张”显示人民紧密团结,布下天罗地网之声势;“馋鹰”生动比喻国民党反动军队的贪婪可憎,一语揭穿了敌人的本质特征。结尾二句既扣题旨,又升华主题,表达作者内心的无比喜悦,进而得出“惭愧当年未学兵”的结论。这里既有63岁老人似少年之纯真,又有捷报传来喜欲狂的特殊感受。

这首律诗的首二句起始句站得起点高,抒写诗人一生树立的宏愿;紧接着在第二句中凝炼地概括了他实现这一宏愿的人生旅途中的深切感受:走过危险而艰苦的路,目光看得更深更远了。

颔联对偶巧妙,紧承首联,联系所处居地和自身变化,进一步发挥“履危瞩远”的感受:时光飞逝,每临镜自观,甚为两鬓斑白而震惊,自己虽然已到老年,但仍不改初衷。尽管胸无纤尘,但仍需用甘泉之水不断洗涤,保持洁明如镜。诗句将作者的坦诚、谦虚、严于律己的崇高思想境界全然托出,深刻感人。颈联转的神妙机智,从“誓铲人间甚不平”句而来,面对历史现实的两件大事,表明了自己鲜明而坚定的立场,前句与当地长期天旱无雨,“得雨不果下”相合,从及时的自然的雨引申到党所及时发动的土改运动的社会风雨,语意双关,含意十分深刻,不禁让人叫绝。后句比喻形象,“共张”显示人民紧密团结,布下天罗地网之声势;“馋鹰”生动比喻国民党反动军队的贪婪可憎,一语揭穿了敌人的本质特征。结尾二句既扣题旨,又升华主题,表达作者内心的无比喜悦,进而得出“惭愧当年未学兵”的结论。这里既有63岁老人似少年之纯真,又有捷报传来喜欲狂的特殊感受。

《闻毛泽民陈潭秋被害》是近代杰出的无产阶级革命家谢觉哉先生创作的一首五言律诗。表达了诗人对毛泽民、陈潭秋的不幸遇难的沉痛哀悼之情。

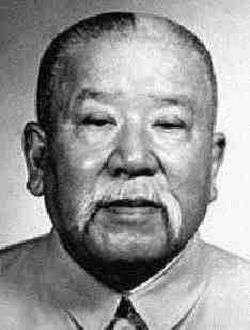

诗人谢觉哉资料

谢觉哉(1884年4月27日-1971年6月15日),字焕南,别号觉哉,亦作觉斋。中国共产党的优秀党员、延安五老之一、著名的法学家和教育家、杰出的社会活动家、法学界的先导、人民司法制度的奠基者。..... 查看详情>>

诗人谢觉哉作品: 《和林老自寿诗次韵》 《南泥湾纪行·偶题》 《慰问边防将士为解放军画报作》 《哭甘泗淇同志》 《在范亭处谈毛主席的思想方法》 《调寄望江南·忆应蕙兰》 《次韵答钱太微叟赠诗》 《访杏花村·逢人便说杏花村》 《南泥湾纪行·探梢沟》 《晨起偶成》

古诗《誓铲人间甚不平》的名句翻译赏析

《誓铲人间甚不平》相关古诗翻译赏析

- 古诗《临发崇让宅紫薇》- - 注释译文 - - 作者:李商隐 2020-05-26

- 古诗《齐人说靖郭君》- - 译文 - - 作者:刘向 2018-09-05

- 古诗《汉世老人》- - 注释译文 - - 作者:无名氏 2018-08-06

- 古诗《水调歌头·霜降碧天静》- - 赏析 - - 作者:叶梦得 2018-03-19

- 古诗《南乡子·送述古》- - 创作背景 - - 作者:苏轼 2017-10-31

- 古诗《秋山·秋山复秋山》- - 创作背景 - - 作者:顾炎武 2017-10-13

- 古诗《黄州·局促常悲类楚囚》- - 赏析 - - 作者:陆游 2017-09-30

- 古诗《拟古·迢迢百尺楼》- - 创作背景 - - 作者:陶渊明 2017-07-10

- 古诗《绝句·人生无百岁》- - 注释译文 - - 作者:刘基 2017-07-03

- 古诗《寿安公主出降》- - 鉴赏 - - 作者:李商隐 2017-05-08

- 古诗《蓝桥驿见元九诗》- - 创作背景 - - 作者:白居易 2017-04-26

- 古诗《南园·寻章摘句老雕虫》- - 注释译文 - - 作者:李贺 2017-04-24

- 古诗《汴河曲》- - 创作背景 - - 作者:李益 2017-04-14

- 古诗《登鹳雀楼》- - 写作手法 - - 作者:王之涣 2017-04-11

- 古诗《闵予小子》- - 注释译文 - - 作者:诗经 2017-04-06

- 古诗《彤弓》- - 注释译文 - - 作者:诗经 2017-04-05

- 古诗《同诸公登慈恩寺塔·高标跨苍天》- - 注释译文 - - 作者:杜甫 2017-03-31

- 古诗《酒泉太守席上醉后作其二》- - 创作背景 - - 作者:岑参 2017-03-24

- 古诗《湖心亭看雪》- - 赏析 - - 作者:张岱 2017-03-23

- 古诗《经火山》- - 注释译文 - - 作者:岑参 2017-03-23