《观越剧《胭脂》作》注释译文

①越剧:流行于浙江、上海、江苏以及东南沿海省区的一种地方戏曲剧种。此剧种是清末在浙江嵊县一带的山歌小调的基础上吸收余姚滩黄、绍剧等剧种的剧目、曲调、表演艺术而初步形成,当时称为“小歌班”或“的笃班”。1916年进入上海,称为“绍兴文戏”。30年代中又发展成为全部由女演员演出的“女子绍兴文戏。”抗日战争时期,此剧种在浙东敌后根据地加以改革,同时受上海话剧、昆剧的影响,1942年起始称越剧。全国解放后,越剧得到了很快的发展,整理改编了《梁山伯与祝英台》等优秀戏目,并恢复了男女同台演出。现在越剧已走向全国,为广大观众所喜爱。《胭脂》:根据清代作家蒲松龄《聊斋志异·胭脂》改编的一出越剧。

②一念之忽差毫厘,毫厘之差谬千里:化用成语,语出《易》:“差以毫厘,谬以千里。”毫、厘均为微小的重量和长度的单位,十丝为一毫,十毫为一厘。谬:差错。此语形容极细微的差错,会造成严重后果。

③神针(即针):疗效如神的金针。

④启智纠偏:启发智慧,纠正偏颇。

②一念之忽差毫厘,毫厘之差谬千里:化用成语,语出《易》:“差以毫厘,谬以千里。”毫、厘均为微小的重量和长度的单位,十丝为一毫,十毫为一厘。谬:差错。此语形容极细微的差错,会造成严重后果。

③神针(即针):疗效如神的金针。

④启智纠偏:启发智慧,纠正偏颇。

1959年,以75岁高龄出任最高人民法院院长的谢老,为克服和纠正1958年以后全国法院系统普遍存在的“左”的倾向,上任第一件事就废止了电报报案核准死刑案的做法,恢复了必须及时报送死刑案全部案卷的做法。他认为:必须克服有法不依、执法不严、以言代法、宁左勿右、左比右好的种种错误思想和做法,强调司法人员“头脑发热不得,一发热就容易出错案”,反对只凭主观判断,必须深入实际,反复调查研究,大力提高办案质量,“把案子办得更准确、更细致、更踏实,做到不纵、不宽、不漏、不错。”他亲自办案,典型示范,千方百计想尽办法教育司法人员,以生动深刻的古代案例为鉴,总结历史经验教训就是行之有效的方法之一。

1963年4月,谢老到浙江视察工作,与该省司法人员共同观看了越剧《胭脂》,并写了这首诗题赠浙江省人民法院。《胭脂》的剧情梗概是:牛医卞三的女儿胭脂与书生鄂秋隼邂逅相逢,产生爱慕之情。热心人宿介、王春兰想从中成全。宿冒充鄂生,夜人胭脂之室取鞋而去。谁知宿不慎将鞋失落,为无赖毛大所得。毛大携鞋到卞家,为卞父驱赶,遂杀卞父,胭脂以为其父为鄂生所杀,告到官府。此案经历三个审判阶段,才找到了真正的凶手。第一阶段是聊城知县张宏,凭原告指名和死者身旁拾到的绣鞋判处鄂秋隼死罪。第二阶段是东昌府知县吴南岱发现鄂秋隼是一介文弱书生,不像杀人凶手,详细审讯与此案有关的宿介之妻王春兰,才知绣花鞋为宿介入室所取,定了宿介死罪;第三阶段是省级教育官学台(相当于省教育督查官)施愚山,又经过反复调查研究,证明宿介偷取绣鞋是事实,但绣鞋则不慎遗失,而为毛大所得,最后以此找出真正的凶手毛大,了解此案。剧情反复告诉人们:公正判案是很不容易的,要反复调研,严格对证,不能有丝毫的草率、马虎,稍一疏忽,即酿大错。

谢老从越剧《胭脂》剧情引发开来,为大力提倡调查研究、启智纠偏而写出此诗。诗写的朴实无华,典雅含蓄,入情人理,生动感人。前两句引典入诗,自然贴切,强调“毫厘”二字,首尾相接,两次出现,而“毫厘”与“千里”又造成十分强烈的反差,给人以警策的作用。第三、四句扣题,说明《胭脂》一剧给人的教育胜过金针治病,疗效如神,可以开启人们的智慧、纠正认识上的偏颇,在观剧的笑声中得到启迪。

1963年4月,谢老到浙江视察工作,与该省司法人员共同观看了越剧《胭脂》,并写了这首诗题赠浙江省人民法院。《胭脂》的剧情梗概是:牛医卞三的女儿胭脂与书生鄂秋隼邂逅相逢,产生爱慕之情。热心人宿介、王春兰想从中成全。宿冒充鄂生,夜人胭脂之室取鞋而去。谁知宿不慎将鞋失落,为无赖毛大所得。毛大携鞋到卞家,为卞父驱赶,遂杀卞父,胭脂以为其父为鄂生所杀,告到官府。此案经历三个审判阶段,才找到了真正的凶手。第一阶段是聊城知县张宏,凭原告指名和死者身旁拾到的绣鞋判处鄂秋隼死罪。第二阶段是东昌府知县吴南岱发现鄂秋隼是一介文弱书生,不像杀人凶手,详细审讯与此案有关的宿介之妻王春兰,才知绣花鞋为宿介入室所取,定了宿介死罪;第三阶段是省级教育官学台(相当于省教育督查官)施愚山,又经过反复调查研究,证明宿介偷取绣鞋是事实,但绣鞋则不慎遗失,而为毛大所得,最后以此找出真正的凶手毛大,了解此案。剧情反复告诉人们:公正判案是很不容易的,要反复调研,严格对证,不能有丝毫的草率、马虎,稍一疏忽,即酿大错。

谢老从越剧《胭脂》剧情引发开来,为大力提倡调查研究、启智纠偏而写出此诗。诗写的朴实无华,典雅含蓄,入情人理,生动感人。前两句引典入诗,自然贴切,强调“毫厘”二字,首尾相接,两次出现,而“毫厘”与“千里”又造成十分强烈的反差,给人以警策的作用。第三、四句扣题,说明《胭脂》一剧给人的教育胜过金针治病,疗效如神,可以开启人们的智慧、纠正认识上的偏颇,在观剧的笑声中得到启迪。

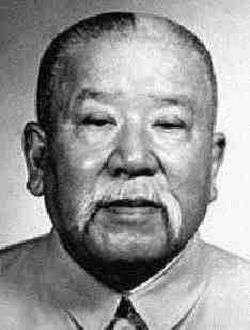

诗人谢觉哉资料

谢觉哉(1884年4月27日-1971年6月15日),字焕南,别号觉哉,亦作觉斋。中国共产党的优秀党员、延安五老之一、著名的法学家和教育家、杰出的社会活动家、法学界的先导、人民司法制度的奠基者。..... 查看详情>>

诗人谢觉哉作品: 《和林老自寿诗次韵》 《南泥湾纪行·偶题》 《慰问边防将士为解放军画报作》 《哭甘泗淇同志》 《在范亭处谈毛主席的思想方法》 《调寄望江南·忆应蕙兰》 《次韵答钱太微叟赠诗》 《访杏花村·逢人便说杏花村》 《南泥湾纪行·探梢沟》 《晨起偶成》

古诗《观越剧《胭脂》作》的名句翻译赏析

《观越剧《胭脂》作》相关古诗翻译赏析

- 古诗《寻芳草·萧寺记梦》- - 创作背景 - - 作者:纳兰性德 2020-10-12

- 古诗《水调歌头·淮阴作》- - 注释译文 - - 作者:朱敦儒 2019-06-21

- 古诗《孙征君传》- - 赏析 - - 作者:方苞 2018-10-19

- 古诗《贾耽传》- - 注释译文 - - 作者:欧阳修 2018-09-17

- 古诗《吕氏春秋·赞能》- - 注释译文 - - 作者:吕不韦 2018-09-05

- 古诗《鸟说(苏轼散文)》- - 创作背景 - - 作者:苏轼 2018-08-06

- 古诗《鹤冲天·黄金榜上》- - 鉴赏 - - 作者:柳永 2018-04-17

- 古诗《甘草子·秋暮》- - 赏析 - - 作者:柳永 2018-04-17

- 古诗《忆王孙·冷红叶叶下塘秋》- - 创作背景 - - 作者:姜夔 2018-03-23

- 古诗《题滁州醉翁亭》- - 创作背景 - - 作者:欧阳修 2017-12-12

- 古诗《秋日·碧芦青柳不宜霜》- - 创作背景 - - 作者:范成大 2017-11-27

- 古诗《金错刀行》- - 鉴赏 - - 作者:陆游 2017-09-12

- 古诗《临江仙·点滴芭蕉心欲碎》- - 赏析 - - 作者:纳兰性德 2017-06-21

- 古诗《拟古诗·束薪幽篁里》- - 鉴赏 - - 作者:鲍照 2017-06-07

- 古诗《有所思·西征登陇首》- - 注释译文 - - 作者:沈约 2017-06-06

- 古诗《赠式上人》- - 注释译文 - - 作者:方干 2017-05-15

- 古诗《云·千形万象竟还空》- - 创作背景 - - 作者:来鹄 2017-05-15

- 古诗《初发扬子寄元大校书》- - 注释译文 - - 作者:韦应物 2017-03-21

- 古诗《岘山怀古·秣马临荒甸》- - 鉴赏 - - 作者:陈子昂 2017-03-06

- 古诗《送刘校书从军》- - 赏析 - - 作者:杨炯 2017-02-28