《明良论二》赏析

《明良论》是龚自珍于1813年至1814年(嘉庆十八年至十九年)写成的一组政论文,共四篇。当时他才二十二三岁左右。该篇是第二篇。

1813年,河北、河南、山东爆发了天理教农民起义,给清王朝以沉重的打击。其中一支起义队伍曾经袭击皇宫,嘉庆皇帝颙琰(yóngyǎn)十分恐慌。他一面连续颁发“谕旨”,大骂官吏们“寡廉鲜耻”,把发生危机的责任推到他们身上;一面又变本加厉地推行“孝悌忠信礼义廉耻”等一套“治民之术”,妄图维持其摇摇欲坠的统治。龚自珍面对农民阶级同地主阶级的激烈斗争,感到地主阶级已不能按照旧的一套统治下去,必须进行改革。因此,他站在地主阶级革新派的立场上,针对颙琰的“谕旨”,写了《明良论》,大声疾呼变法革新,并从君臣关系、用人政策等方面揭露封建官僚制度的腐朽,着重指出腐朽的根源在于君主极权和“不思更法”。

在这篇《明良论二》中,龚自珍揭露了清王朝官僚统治集团的腐化无耻和昏庸无能:“政要之官”只知巴结逢迎,追求高官厚禄;“清暇之官”只相苟且偷安,但愿保职安荣。这些大官僚都是贪生怕死之徒,一旦国难临头,就会像鸠、燕一样各自飞逃。他强调指出这正是君主对待臣下如狗马、奴仆一样的必然结果。龚自珍还用历代君主敬重大臣,同臣下“坐而论道”的故事,说明有明君才有良臣,论证君待臣以礼、臣报君以节的道理。他对清朝专制统治的揭露和批判,促使人们对黑暗的封建社会产生怀疑和不满,客观上为新社会的到来在一定程度上作了思想和舆论准备。

《漫感》是清末诗人龚自珍的著名诗作。该诗抒发了忧心国事,尤其是对东南沿海地区遭遇列强侵凌的深重忧患,表达了不畏宵小之徒的嘲笑,愿以文才武略报效国家的爱国情怀。

该诗作于道光三年(1823),作者三十二岁。当时,西北边疆以张格尔为首的分裂祖国的叛乱虽然暂时平息,但他逃亡国外,并在外国侵略势力支持下,正酝酿着更大规模的叛乱。东南沿海,英国派船只向中国大量走私鸦片,进行经济侵略,清政府屡禁不绝。面对内忧外患日益严重的国势,龚自珍忧心如焚。他希望能以自己的文才武略为国出力。然而,这一年春他第四次参加会试落第,连续的失败使他痛感报国无门便写了这首诗抒发报国志向。

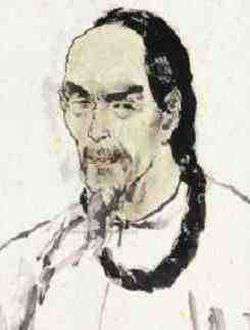

诗人龚自珍资料

龚自珍(1792年8月22日-1841年9月26日),字璱人,号定庵。汉族,仁和(今浙江杭州)人。晚年居住昆山羽琌山馆,又号羽琌山民。清代思想家、诗人、文学家和改良主义的先驱者。龚自珍曾任内阁中书、宗人府主事和..... 查看详情>>

诗人龚自珍作品: 《已亥杂诗·半生中外小迴翔》 《长相思·海棠丝》 《高阳台·南国伤谗》 《自写寒月吟卷成续书其尾》 《己亥杂诗·瑰癖消沉结习虚》 《己亥杂诗·此身已作在山泉》 《已亥杂诗·去时栀子压犀簪》 《退直诗·一翠扑人冷》 《桂殿秋·明月外》 《己亥杂诗·此去东山又北山》

文言文《明良论二》的名句翻译赏析

- 主上之遇大臣如遇厌马,彼将犬马自为也,如遇官徒,彼将官徒自为也 - - - 龚自珍 - - -《明良论二》

- 历览近代之士,自其敷奏之日,始进之年,而耻已存者寡矣 - - - 龚自珍 - - -《明良论二》

- 帝者与师处,王者与友处,伯者与臣处,亡者与役处 - - - 龚自珍 - - -《明良论二》

- 凭几其杖,顾盼指使,则徒隶之人至。恣睢奋击,呴籍叱咄,则厮役之人至 - - - 龚自珍 - - -《明良论二》

《明良论二》相关文言文翻译赏析

- 古诗《山村即目》- - 鉴赏 - - 作者:丘逢甲 2020-10-20

- 古诗《南歌子·古戍》- - 赏析 - - 作者:纳兰性德 2020-10-11

- 古诗《代门有车马客行》- - 创作背景 - - 作者:鲍照 2020-09-23

- 古诗《咏芙蓉诗》- - 注释译文 - - 作者:沈约 2020-09-21

- 古诗《送隐者一绝》- - 创作背景 - - 作者:杜牧 2020-05-15

- 古诗《马忠传》- - 注释译文 - - 作者:陈寿 2018-11-01

- 古诗《王世积传》- - 注释译文 - - 作者:魏征 2018-09-28

- 古诗《登泰山记》- - 注释译文 - - 作者:姚鼐 2018-08-01

- 古诗《尉迟杯·离恨》- - 赏析 - - 作者:周邦彦 2018-05-08

- 古诗《阮郎归·有怀北游》- - 赏析 - - 作者:张炎 2018-04-12

- 古诗《满江红·小院深深》- - 创作背景 - - 作者:岳珂 2018-01-22

- 古诗《乌说》- - 译文 - - 作者:苏轼 2017-11-02

- 古诗《始作镇军参军经曲阿作》- - 注释译文 - - 作者:陶渊明 2017-07-10

- 古诗《青霞先生文集序》- - 注释译文 - - 作者:茅坤 2017-06-19

- 古诗《鲁仲连义不帝秦》- - 鉴赏 - - 作者:佚名 2017-06-15

- 古诗《题汉祖庙》- - 鉴赏 - - 作者:李商隐 2017-05-08

- 古诗《竹枝词·瞿塘嘈嘈十二滩》- - 注释译文 - - 作者:刘禹锡 2017-04-21

- 古诗《四言诗·祭母文》- - 注释译文 - - 作者:毛泽东 2017-03-30

- 古诗《岳阳楼记》- - 创作背景 - - 作者:范仲淹 2017-03-23

- 古诗《古风·羽族禀万化》- - 评析 - - 作者:李白 2017-03-14