《在长沙》鉴赏

谢老是一位久经考验、德高望重的老革命家,全国解放后,先当了10年内务部长,后又后担任了最高人民法院院长约3年半时间,直到1963年5月瘫痪。他多少年如一日,为人民辛勤工作,堪称人民公仆。他把人民群众的疾苦时刻放在心头,与人民群众息息相通。解放初,宁乡亲友和乡邻以为他在北京当了大官,将享尽清福。他回信写了一首诗说:“你们说我做大官,我官好比周老倌(谢老家乡的一位老长工周奇才——引者注)。起得早来眠得晚,能多做事即心安。”以人民的一个老长工自居。1959年在他75岁高龄时被任命为最高人民法院院长,有人提出他在高法挂个名就行了,谢老却答到,别的职务可以挂名,但最高人民法院院长不好挂名,人命关天。要知道,杀人的批复上都盖着谢觉哉的印章。人杀错了,那些冤死鬼来找他算账,他怎么办呀。他还专为此写了一首《名与实》的诗,其中说:“名是实之宾,无实何能名?名在职斯在,失职责不轻。”1961年,他到长沙视察工作,住在省委蓉园招待所,各方面条件十分优裕,而当时人民的经济生活和住房情况都十分困难,与自己的生活和住所形成了强烈反差。因此,身居蓉园的谢老,看到此情此景感慨万端,借古人杜甫诗意抒当代公仆真情:“硕速化为千广厦,九州男妇尽欢颜。”硕速,可见谢老心情的十万火急,犹救人民于水火。杜甫原诗中仅指像自己一样的穷途落难的知识分子,即“天下寒士”;而谢老却扩大为“九州男妇。”既引用了杜甫的诗意,又超过了杜甫,胸怀、气魄、感情都进入一个新的境界。

第二首诗是由于一件事引发了作者的思绪而写下的。1962年元旦,谢老结束湖南的视察,乘火车到广西。在火车上他听人说,他的战友“宁乡四髯”之一的姜梦周烈士的儿媳妇两次到长沙省委招待所来找谢老,但招待所的门卫不让迸门,有关人员也没有向谢老报告,致使来访者非常难过。谢老听后立即写信向来访人表示歉意,并在激动之下,写了这首诗。这首诗起句一下子就将这件事提到了“政情”与“民隐”应该相互通达的高度,把这件事看作政府与群众密切相关的事来看待。从“政情”、“民隐”两词的引入还可说明,从古代到当今二者相通已成古训,古代贤臣良将尚且能如此,人民政府的勤务员更应该如此。但事实却与此相反,不但不许进门,还不予传达,那不是将群众拒之门外,像隔了一道城墙了。写到这里,谢老想起了唐代诗人李白在《登金陵凤凰台》中千古佳句:“总为浮云能蔽日,长安不见使人愁。”这首诗原是李白讽刺皇帝昏庸,坏人挡道,抒写他胸怀抱负,有志难伸的愤慨。于是,谢老化用其意,用反诘句式写出了后两句诗:什么时候能扫尽这种浮云,让人感到长安虽远,但近若门庭。诗中虽仍具讽刺意味,但主要的是希望,寄托了他的无限感慨的期望。

第二首诗是由于一件事引发了作者的思绪而写下的。1962年元旦,谢老结束湖南的视察,乘火车到广西。在火车上他听人说,他的战友“宁乡四髯”之一的姜梦周烈士的儿媳妇两次到长沙省委招待所来找谢老,但招待所的门卫不让迸门,有关人员也没有向谢老报告,致使来访者非常难过。谢老听后立即写信向来访人表示歉意,并在激动之下,写了这首诗。这首诗起句一下子就将这件事提到了“政情”与“民隐”应该相互通达的高度,把这件事看作政府与群众密切相关的事来看待。从“政情”、“民隐”两词的引入还可说明,从古代到当今二者相通已成古训,古代贤臣良将尚且能如此,人民政府的勤务员更应该如此。但事实却与此相反,不但不许进门,还不予传达,那不是将群众拒之门外,像隔了一道城墙了。写到这里,谢老想起了唐代诗人李白在《登金陵凤凰台》中千古佳句:“总为浮云能蔽日,长安不见使人愁。”这首诗原是李白讽刺皇帝昏庸,坏人挡道,抒写他胸怀抱负,有志难伸的愤慨。于是,谢老化用其意,用反诘句式写出了后两句诗:什么时候能扫尽这种浮云,让人感到长安虽远,但近若门庭。诗中虽仍具讽刺意味,但主要的是希望,寄托了他的无限感慨的期望。

《自洪湖脱险抵上海》是近代杰出的无产阶级革命家谢觉哉创作的一首五言律诗。该诗记述了诗人从洪湖脱险到上海时的心境,表达了诗人为革命奋斗终生的忠贞意志。

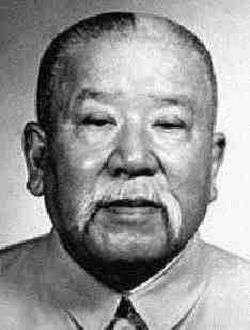

诗人谢觉哉资料

谢觉哉(1884年4月27日-1971年6月15日),字焕南,别号觉哉,亦作觉斋。中国共产党的优秀党员、延安五老之一、著名的法学家和教育家、杰出的社会活动家、法学界的先导、人民司法制度的奠基者。..... 查看详情>>

诗人谢觉哉作品: 《和林老自寿诗次韵》 《南泥湾纪行·偶题》 《慰问边防将士为解放军画报作》 《哭甘泗淇同志》 《在范亭处谈毛主席的思想方法》 《调寄望江南·忆应蕙兰》 《次韵答钱太微叟赠诗》 《访杏花村·逢人便说杏花村》 《南泥湾纪行·探梢沟》 《晨起偶成》

古诗《在长沙》的名句翻译赏析

《在长沙》相关古诗翻译赏析

- 古诗《沁园春·雁》- - 注释译文 - - 作者:高启 2020-10-21

- 古诗《夜发石关亭》- - 注释译文 - - 作者:谢灵运 2020-09-29

- 古诗《议婚·天下无正声》- - 注释译文 - - 作者:白居易 2020-04-15

- 古诗《感怀·三十年来麋鹿踪》- - 赏析 - - 作者:文征明 2019-01-16

- 古诗《文与可画筼筜谷偃竹记》- - 注释译文 - - 作者:苏轼 2018-11-05

- 古诗《虎丘记》- - 注释译文 - - 作者:袁宏道 2018-10-25

- 古诗《吴太伯世家》- - 赏析 - - 作者:司马迁 2018-09-03

- 古诗《朝三暮四》- - 注释译文 - - 作者:无名氏 2018-08-14

- 古诗《生查子·题京口郡治尘表亭》- - 赏析 - - 作者:辛弃疾 2018-01-08

- 古诗《击梧桐·别西湖社友》- - 鉴赏 - - 作者:李珏 2017-11-13

- 古诗《翻香令·金炉犹暖麝煤残》- - 鉴赏 - - 作者:苏轼 2017-11-01

- 古诗《善哉行·有美一人》- - 赏析 - - 作者:曹丕 2017-06-02

- 古诗《南风歌》- - 创作背景 - - 作者:佚名 2017-06-01

- 古诗《题卢处士山居》- - 赏析 - - 作者:温庭筠 2017-05-10

- 古诗《李都尉古剑》- - 创作背景 - - 作者:白居易 2017-04-25

- 古诗《偶书》- - 创作背景 - - 作者:刘叉 2017-04-25

- 古诗《越女词五首其三》- - 赏析 - - 作者:李白 2017-03-21

- 古诗《赋得白鹭鸶送宋少府入三峡》- - 鉴赏 - - 作者:李白 2017-03-17

- 古诗《司马将军歌》- - 注释译文 - - 作者:李白 2017-03-15

- 古诗《游明禅师西山兰若》- - 注释译文 - - 作者:孟浩然 2017-03-13