《别诸弟三首庚子二月·还家未久又离家》赏析

第二首重点在惜别,因此,依恋之情更加浓重。“还家未久又离家,日暮新愁分外加”,是这首诗的主调。回家度假的鲁迅,多么想和两个弟弟多住一些时日。可是,为假期所限,又不得不匆匆离去。这种“还家未久又离家”的心情,在日暮的时刻,尤其感到沉重。这两句诗直抒胸臆,没有多作烘托,既见出依恋之心,又有揉肠之感。接着,诗中用生动的形象和动人的情景,再次写出旅途的惆怅和怀弟的痛楚。它和第一首的不同之处,除了写不忍离别之外,还在于着重写了分别路上的特有心情。依依杨柳是说别情不断。古人有折柳赠别的传统。诗中写了杨柳树就含有这个意思。但是,作者把它放在了路途两侧来写,一方面是离途之景,一方面又渲染了依依送别之情。这就不是单纯地仿古。特别是在写了“夹道万株杨柳树”之后,笔锋一转,紧接写了一个“望中都化断肠花”的境界,使诗篇更加荡人心弦。在这个境界里,随着客船的前行,溪河两岸的万株杨柳臆隐退去,家乡越来越远,望着望着,在作者的眼中竟然像一片断肠之花了。以情注景,颇有韵味。

这首诗的开头两句虽然思绪万端,但感情却很平稳,先写还家,又写离家,还家未久,离家却长;还时欣喜,离时难舍,日将暮而愁更重。但是后两句却如奇峰突起,一下构成感情激荡的高峰,柔肠欲断,涕不可抑。从艺术表现上看,这首诗的特点是动中有静,静中有动,情中有景,景中有情,因而深沉含蓄,余味不尽。这种余味,不仅是艺术上的,也是思想上的。这是年轻时的鲁迅在抒发“寻求别样人们”时感到的惆怅,开始咏叹他目睹的人生和社会。

别诸弟三首庚子二月·还家未久又离家:https://www.gushilai.com/gushi/biezhudisanshougengzieryuehuanji94.html

《别诸弟三首·庚子二月》是现代文学家鲁迅于1900年创作的一组七言绝句。三首诗紧扣一个“别”字,突出一个“情”字,内容上各有侧重,情调上互有区别,逐首上升,步步深化。第一首从“谋生”的角度,侧重抒离情。由于家境困顿,生活所迫,无奈离家,难免思乡念弟。第二首从“旅途”的角度,侧重描离景。兄弟重逢,又得离别,嫩杨细柳,恰似离情别绪。第三首从“游子”的角度,侧重赠离言。牵肠挂肚,万语千言,一句定宗。 第一、二两首,其格调低沉,情感较脆弱;第三首格调爽健,感情激昂。这组诗意境隽永,语言流畅,用词清丽,用典恰当。

这三首诗,作于清光绪二十六年(1900年)二月,署名“戛剑生”,是现存鲁迅最早的诗作。鲁迅时年二十,在南京陆师堂附设的矿务铁路学堂念书。他利用寒假,于这年的阴历十二月二十六日还家,次年正月二十日回南京,故有“还家未久又离家”之说。

鲁迅原本兄妹四人,唯一的妹妹名“端”,1887年生,未满周岁死于天花。四弟周椿寿1893年生,1898年病亡。1893年鲁迅祖父因科场舞弊案被捕入狱,家道即已中落。鲁迅父亲常年卧病,一直延请有名的中医诊治,所费不赀,于1896年病逝,这就越发使周家“从小康人家而坠入困顿”。周椿寿的夭折,对于全家人可谓雪上加霜。鲁迅1898年5月考入南京陆师学堂,小弟过世是这年的十一月初八,鲁迅正放假回家,三天后不得不再回南京。此后直到1902年1月从矿路学堂毕业,转赴日本留学,鲁迅经常回绍兴探望家人。他是长子,祖父下狱,父亲生病和病逝,在这过程中族人、亲戚和乡里的冷眼与欺侮,他比两个弟弟周作人、周建人自然承受得更多。去南京前,他就已经挑起了家庭的重担,读书之外,经常“出入于质铺和药店”,去南京之后,更是心系故家两个“弱弟”。这三首诗就是在这个背景下写成的。

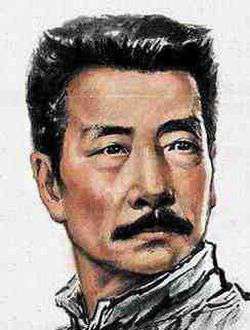

诗人鲁迅资料

鲁迅(1881年9月25日-1936年10月19日),原名周樟寿,后改名周树人,字豫山,后改豫才,鲁迅是他1918年发表《狂人日记》时所用的笔名,也是他影响最为广泛的笔名,浙江绍兴人。著名文学家、思想家,五四新文化运动的..... 查看详情>>

诗人鲁迅作品: 《无题·皓齿吴娃唱柳枝》 《秋夜有感·绮罗幕后送飞光》 《无题·血沃中原肥劲草》 《偶成·文章如土欲何之》 《无题·洞庭木落楚天高》 《学生和玉佛·寂寞空城在》 《赠人·明眸越女罢晨妆》 《别诸弟庚子二月》 《莲蓬人》 《悼杨铨·岂有豪情似旧时》

古诗《别诸弟三首庚子二月·还家未久又离家》的名句翻译赏析

- 还家未久又离家,日暮新愁分外加 - - - 鲁迅 - - -《别诸弟三首庚子二月·还家未久又离家》

- 日暮新愁分外加 - - - 鲁迅 - - -《别诸弟三首庚子二月·还家未久又离家》

- 望中都化断肠花 - - - 鲁迅 - - -《别诸弟三首庚子二月·还家未久又离家》

- 夹道万株杨柳树 - - - 鲁迅 - - -《别诸弟三首庚子二月·还家未久又离家》

《别诸弟三首庚子二月·还家未久又离家》相关古诗翻译赏析

- 古诗《中吕·普天乐》- - 创作背景 - - 作者:张养浩 2021-02-18

- 古诗《寄李隐者》- - 注释译文 - - 作者:倪瓒 2021-01-22

- 古诗《课女》- - 赏析 - - 作者:吴伟业 2020-10-14

- 古诗《刘惇传》- - 注释译文 - - 作者:陈寿 2018-11-14

- 古诗《柳元景传》- - 注释译文 - - 作者:萧子显 2018-10-08

- 古诗《温纯传》- - 注释译文 - - 作者:朱由检 2018-09-25

- 古诗《贺齐传》- - 注释译文 - - 作者:陈寿 2018-09-12

- 古诗《雪窦游志》- - 赏析 - - 作者:邓牧 2018-08-17

- 古诗《一毛不拔》- - 注释译文 - - 作者:无名氏 2018-08-09

- 古诗《盲者说》- - 创作背景 - - 作者:戴名世 2018-08-06

- 古诗《满江红·昼日移阴》- - 赏析 - - 作者:周邦彦 2018-05-08

- 古诗《丰乐亭游春》- - 注释译文 - - 作者:欧阳修 2017-12-11

- 古诗《八声甘州·寄参寥子》- - 创作背景 - - 作者:苏轼 2017-11-01

- 古诗《时运·延目中流》- - 赏析 - - 作者:陶渊明 2017-07-10

- 古诗《浣溪沙·舟逐清溪弯复弯》- - 创作背景 - - 作者:王国维 2017-06-27

- 古诗《夜饮·卜夜容衰鬓》- - 创作背景 - - 作者:李商隐 2017-05-08

- 古诗《海人谣》- - 鉴赏 - - 作者:王建 2017-04-14

- 古诗《戏为六绝句·杨王卢骆当时体》- - 创作背景 - - 作者:杜甫 2017-04-07

- 古诗《效古赠崔二》- - 注释译文 - - 作者:高适 2017-03-30

- 古诗《山亭夜宴》- - 译文 - - 作者:王勃 2017-03-01