《秋山·秋山复秋山》注释译文

注释

⑴“秋雨”一句:《明史·侯炯曾传》:“七月三日大雨,城隅崩”这句写清兵攻嘉定时,秋雨把江南一带的山也染红了。以战士流血之多,衬战事之烈。殷,红。

⑵“昨日”句:指陈明遇等守城之战。《明史·侯峒曾传》:“闰六月朔,诸生许用倡言守城,远近应者数万人。典史陈明遇主兵,用徽人邵康公为将,而前都司周瑞龙泊江口相犄角,战失利。”江口,长江口。

⑶“今日”一句:指吴淞总兵吴志葵等守金山之战。《明史·沈犹龙传》:“闰六月,吴淞总兵官吴自葵自海入江,结水寨于柳湖,会总兵官黄蜚拥千艘自无锡至,与合,犹龙乃偕里人李待问、章简等募壮士数千人守城,与二将相犄角,而参将侯承祖守金山。八月,大清兵至,二将败于春申浦,城遂被围,未几破,犹龙、待间、简等皆死。”山边,指金山(在今上海金山县东南海中)边。

⑷“已闻”二句:右甄,军队的右翼。《晋书·周访传》:“使将军李恒督左甄,许朝督右甄。”左拒,军队的左翼。拒,通“矩”,方阵。《左传》:“郑子元请为左拒,以当蔡人卫人。”这二句写南京城陷后昆山的战事。《明史·侯峒曾传附朱集璜》:“南京既亡,昆山议拒守,而县丞阎茂才已遣使迎降,县人共执杀茂才,以六月望推旧将王佐才为帅,集璜及周室瑜、陶琰、陈大任等共举兵,参将陈宏勋、前知县杨永言率壮士百人为助。大清兵至,宏勋率舟师迎战,败还。游击孙志尹战殁,城陷,惟永言遁去。”

⑸“旌旗”二句:旌旗一句,原注:“《汉书·李陵传》:于是尽取旌旗及珍宝埋地下”。表示与城池同存亡,与敌人决一死战的决心。梯冲,云梯与冲车,古代攻城之具。《后汉书》:“袁氏之攻,状若鬼神,梯冲舞于城上”。这两句借指清兵攻城的情景。

⑹长平败:长平,古城名,故址在今山西省高平具西北。公元前260年,秦将白起大破赵兵,坑战俘四十余万于此,史称“长平之战”。见《史记·赵世家》。诗中借指江阴、昆山、嘉定等地战败后,清兵屠戮百姓,制造血腥的江阴大屠杀、嘉定三屠等惨案事。

⑺“伏尸”一句:清兵玫陷江南后,对江南人民进行了血腥的屠杀,仅嘉定一地,就接连于七月初四、二十六、二十七进行了三次大规模的屠杀,死难者数万。

⑻“北去”二句:《嘉定屠城纪略》:“妇女寝陋者,一见辄杀,大家闺秀及民家妇女有美色,皆生虏。白昼宣淫,不从者,钉其两手于板,仍逼淫之。嘉定风俗,雅重妇节,惨死无数,乱军中姓氏不闻矣!七月初六日,成栋拘集民船,装载金帛女子及牛马羊深等物三百余艘,往姿东。”当时清兵所到之处,掳掠汉族女子北去,故屈大均广州诗中也有“无多越女留炎徼,不断明妃去紫台”的描写。舸,船。

⑼“吴口”一句:自注:《晋书·慕容超载记》:“使送吴口千人。”吴口,吴地的丁口。橐驼,骆驼。

⑽笳:古管乐器,相当于军号。

⑾燕关:指燕地的关隘。燕,今河北省,周时为燕旧地。

⑿“昔时”二句:自注:《战国策》:“雍门司马谓齐王日:‘鄢郢之大夫不欲为秦,而在城南下者以百数。’”鄢郢,战国时郑、楚二国的国都。鄢郢人,本指郑、楚亡于秦以后的遗臣。诗中指明遗民。

白话译文

秋山一座接着一座相连,秋雨洗刷着血染红了座座秋山。昨天在江口的战事,今天在金山的战事,都失败了,左右两翼皆溃败。虽是守城将领抱着与城池共存亡的决心,但清军攻城之势太猛,兵败,战俘被被坑杀,倒下的尸体遍布山岗。北归的清军有三百余舰载着,其上每舰都有被掳的妇女。吴地的男丁被当做奴隶和清军骆驼一同被赶,胜利的清军吹着号角回到北方。大明遗民,今天在江南还有!

诗的第一首主要叙写了抗清战事的连连失利,和失败后的渗烈情形。开篇先以“秋山复秋山,秋雨连山殷”起兴,即是顺笔点出了作战的时间和主战场。也是借对自然和气候的描写,染上了一层阴郁沉重的底色,为全诗情绪的展开定下了基调。接着写战争的情势发展:从“昨日战江口”到“复见左拒残”四句为一个层次,写明军作战连连失利,节节败退,防线全面崩溃。这种大势将去的局而,使人为之心焦如焚,痛惜难忍。从“族旗埋地中”到“伏尸遍冈峦”为第二个层次。前两句承接着一上文的叙写线路走向。写战局发展到了危急的顶峰,野战惨败,城池将溃,明军将士戮力一心,作出了最后的血搏。字里行间饱含了对英勇壮烈的抗敌儿男们的泣项。后两句则推出了一幅惨不忍睹的画面,战争结束了,血洗过的江南大地,满山遍野铺满了义军的尸休,阴云密布,大雨连绵。这两句诗通过对战败惨状的描述,表达了对壮烈牺牲的数十万吴中子弟的痛悼,表达了对清虏的愤恨,同时也透露出对明朝统治者在战略战术上的失策而造成的后果的痛惜。从“胡装三百炯”以下四句为第三层次,揭露和控诉了清军的残忍兽行。父兄子弟掩身孤场,尸骨不收,妇女财物遭到奸淫虏掠。至此,全诗愤怒,沉痛互相激荡的思潮便发展到了顶点。

诗的第一句落成后,作者开始铺写战事及其结果,形势一直线下滑,愈演愈烈,一步比一步撕心裂肺,随着诗人的叙述,忧痛的波澜越涌越高。诗人正是以这种层层加进的方法,自然地安排了全诗的整体程序。到最后笔锋一转,“昔时邵那人,犹在城南间”,一个铁骨铮铮的民族志士的高大形象矗立了,这个志士就是作者自己。这最后的一笔峻拔突兀,使全诗的感情流向导入了一个新的高峰。它是全诗笔果的总升华,而前面的一切构筑都是这最后一笔的大铺垫,可谓千锤打鼓,一锣定音。人们从优痛中看到了希望,找到了依托,心情为之一振。这个“鄢郢人”坚贞刚毅的品质,热血沸腾的情怀,怒目切齿的体态,舍身报国的豪气,活龙活现。这最后两句是全诗获得艺术的巨大成功的关键所在,可谓点睛之笔。如果删去这一笔,全诗立刻黯然失色,平庸无奇,可见它举足轻重的地位,和作者用心的良苦。

这首诗结构井然有序,构思奇巧工致,托出了惊心动魄的战争大场面,借亡国的男儿和女子的悲惨命运,震慑人心,呼唤着民族精神的勃发。

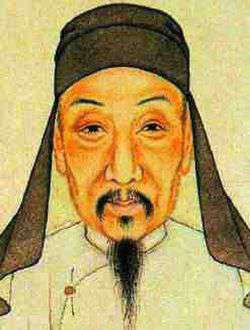

诗人顾炎武资料

顾炎武(1613.7.15-1682.2.15),汉族,明朝南直隶苏州府昆山(今江苏省昆山市)千灯镇人,本名绛,乳名藩汉,别名继坤、圭年,字忠清、宁人,亦自署蒋山佣;南都败后,因为仰慕文天祥学生王炎午的为人,改名炎武。因故居旁..... 查看详情>>

诗人顾炎武作品: 《寄子严·二纪违脊令》 《金陵杂诗·春雨收山半》 《不其山·荒山书院有人耕》 《五台山·东临真定北云中》 《赴东·行行过瀛莫》 《京口·东吴北翟战争还》 《恭谒天寿山十三陵》 《常熟县耿侯橘水利书》 《曲周拜路文贞公祠》 《流转·流转吴会间》

古诗《秋山·秋山复秋山》的名句翻译赏析

《秋山·秋山复秋山》相关古诗翻译赏析

- 古诗《五游咏》- - 注释译文 - - 作者:曹植 2020-09-13

- 古诗《初入淮河四绝句其三》- - 鉴赏 - - 作者:杨万里 2018-09-29

- 古诗《周文育传》- - 注释译文 - - 作者:姚思廉 2018-09-26

- 古诗《敬俨传》- - 注释译文 - - 作者:宋濂 2018-09-20

- 古诗《墨子怒耕柱子》- - 注释译文 - - 作者:墨子 2018-08-08

- 古诗《治国犹栽树》- - 注释译文 - - 作者:吴兢 2018-08-01

- 古诗《木兰花慢·饯赵山台》- - 创作背景 - - 作者:吴文英 2018-03-28

- 古诗《念奴娇·洞庭春晚》- - 注释译文 - - 作者:辛弃疾 2018-01-09

- 古诗《感皇恩·读庄子闻朱晦庵即世》- - 赏析 - - 作者:辛弃疾 2018-01-08

- 古诗《天仙子·景物因人成胜概》- - 创作背景 - - 作者:沈蔚 2017-12-16

- 古诗《天净沙·冬》- - 注释译文 - - 作者:白朴 2017-08-30

- 古诗《文帝议佐百姓诏》- - 赏析 - - 作者:刘恒 2017-06-15

- 古诗《代出自蓟北门行》- - 创作背景 - - 作者:鲍照 2017-06-07

- 古诗《子规·皱白离情高处切》- - 注释译文 - - 作者:吴融 2017-05-17

- 古诗《龙池·龙池赐酒敞云屏》- - 赏析 - - 作者:李商隐 2017-05-08

- 古诗《浩歌·南风吹山作平地》- - 赏析 - - 作者:李贺 2017-04-24

- 古诗《噫嘻》- - 赏析 - - 作者:诗经 2017-04-06

- 古诗《秋下荆门》- - 赏析 - - 作者:李白 2017-03-20

- 古诗《古风·金华牧羊儿》- - 创作背景 - - 作者:李白 2017-03-14

- 古诗《赐萧瑀》- - 创作背景 - - 作者:李世民 2017-02-23