《自洪湖脱险抵上海》鉴赏

这首五言律诗,记述了作者从洪湖脱险到上海时的心境,面对国家内忧外患和党内复杂斗争的严峻形势,抒发了对革命先烈洒血献身的崇敬、对艰辛开创的洪湖根据地失陷的痛惜,尽管当时国内外反动势力嚣张一时,白色恐怖极端严重,但自己为革命奋斗终生的意志却忠贞不变、矢志不移。

首联明白如话,言简意赅,包蕴了丰富的思想和感受:上句追述洪湖百日蒙难,有许多话可说,作者后来写成了长达5000字的《洪湖蒙难点滴》记述了详情。但在诗里却没有渲染被俘的险厄,也没有描述机智脱险的过程,更没有抒写脱险后的喜悦心情,仅用一个“过”字带住,充分表现作者置生死于度外的豪迈气概和崇高的思想境界。其中更重要的原因是,作者深知洪湖被俘脱险的历史已经过去,如何面对当今的现实则对他更是严峻的考验,所以写出了“百日后如何?”这一囊括复杂感受的问句,其中有强烈要求继续战斗的急切渴望,也有对当时历史风云变幻革命暂时处于低潮而流露出的几分迷惘和淡淡忧虑。只要分析一下当时的情况就可以看出作者的这种心境是历史使然。1931年九一八事变,日本占领了东北三省;同年一·二八事变日本又进攻上海,民族危机十分严重。但当时的蒋介石却对日本妥协投降,实行“安内攘外”的反动政策,对中国共产党所领导的各个苏区根据地发动多次反革命“围剿”,洪湖革命根据地就是在他发动的第四次反革命“围剿”中失陷的。在上海进行反革命的逮捕、屠杀,许多共产党人和革命志士血染黄浦江。在共产党内部,王明第三次“左”倾错误路线统治全党,他们不顾广大党员的坚决反对,一意孤行,实行冒险主义的各种政策,给苏区和白区工作造成严重危害。在这种情况下,革命事业的前途确实令人忧虑,产生几分迷惘也是不难理解的,说明作者对形势的观察是清醒的,这比一味盲目乐观要深刻得多,也真实地再现了当时的复杂的思绪和心境。

颔联对偶严整,紧承上联,丝丝入扣。先写上海白色恐怖严重,日军铁蹄践踏,国民党血腥屠杀,内外沆瀣一气,冷酷无情,犹如寒浪浊涛翻腾作恶,令人发指。后写周逸群、贺龙开创的洪湖革命根据地,恰似往日的流水,眼巴巴地沦落敌手,让人痛惜。运用两个比喻,将作者愤怒和痛惜的心情十分形象地表现出来,字字传情,情景相生。如果说前四句主要写的是作者对革命现状的深思和忧虑,那么后四句主要是写作者对革命前途的抱负和展望。颈联巧妙对偶,字字生情,转的飞动灵活,使全诗再起波澜。两句写出面对日本的侵略和国民党的血腥屠杀,无数共产党人和广大爱国志士抛头颅、洒热血,奏出了一曲爱国主义的战斗凯歌。“漫天洒”、“匝地峨”极言地域之广阔和气势之宏大,涵着了天地上下,以至中国九百六十万平方公里国土、四万万五千万国民,无所不在,无所不包。这两句诗渗透了作者对苦难的人民、危亡的国家的深切隐忧,对无数爱国献身的革命志士的无限崇敬,爱憎互长,愁恨相生,传达了特定环境的特殊感受,感人至极。

结尾两句画龙点睛,与首联互相照应,写尽面对国忧外患、热血愁云,尽管年届50,头发斑白,征途艰险,但对革命忠心耿耿,不变初衷,显示出作者老当益壮和生命不息、战斗不止的博大胸怀。这首诗语言极为平易朴拙,既没有浓词丽句,也没有成语典故,感情真挚深切,沉重而不悲哀,昂扬而不虚泛。热烈内含在悲愤之中,爱憎体现于字里行问。加之全诗结构严谨、题旨醒豁,是谢诗中少有的精品佳作。人生和艺术的实践再一次证明:逆境出佳作,愤怒育诗人;疾风知劲草,烈火炼真金。

首联明白如话,言简意赅,包蕴了丰富的思想和感受:上句追述洪湖百日蒙难,有许多话可说,作者后来写成了长达5000字的《洪湖蒙难点滴》记述了详情。但在诗里却没有渲染被俘的险厄,也没有描述机智脱险的过程,更没有抒写脱险后的喜悦心情,仅用一个“过”字带住,充分表现作者置生死于度外的豪迈气概和崇高的思想境界。其中更重要的原因是,作者深知洪湖被俘脱险的历史已经过去,如何面对当今的现实则对他更是严峻的考验,所以写出了“百日后如何?”这一囊括复杂感受的问句,其中有强烈要求继续战斗的急切渴望,也有对当时历史风云变幻革命暂时处于低潮而流露出的几分迷惘和淡淡忧虑。只要分析一下当时的情况就可以看出作者的这种心境是历史使然。1931年九一八事变,日本占领了东北三省;同年一·二八事变日本又进攻上海,民族危机十分严重。但当时的蒋介石却对日本妥协投降,实行“安内攘外”的反动政策,对中国共产党所领导的各个苏区根据地发动多次反革命“围剿”,洪湖革命根据地就是在他发动的第四次反革命“围剿”中失陷的。在上海进行反革命的逮捕、屠杀,许多共产党人和革命志士血染黄浦江。在共产党内部,王明第三次“左”倾错误路线统治全党,他们不顾广大党员的坚决反对,一意孤行,实行冒险主义的各种政策,给苏区和白区工作造成严重危害。在这种情况下,革命事业的前途确实令人忧虑,产生几分迷惘也是不难理解的,说明作者对形势的观察是清醒的,这比一味盲目乐观要深刻得多,也真实地再现了当时的复杂的思绪和心境。

颔联对偶严整,紧承上联,丝丝入扣。先写上海白色恐怖严重,日军铁蹄践踏,国民党血腥屠杀,内外沆瀣一气,冷酷无情,犹如寒浪浊涛翻腾作恶,令人发指。后写周逸群、贺龙开创的洪湖革命根据地,恰似往日的流水,眼巴巴地沦落敌手,让人痛惜。运用两个比喻,将作者愤怒和痛惜的心情十分形象地表现出来,字字传情,情景相生。如果说前四句主要写的是作者对革命现状的深思和忧虑,那么后四句主要是写作者对革命前途的抱负和展望。颈联巧妙对偶,字字生情,转的飞动灵活,使全诗再起波澜。两句写出面对日本的侵略和国民党的血腥屠杀,无数共产党人和广大爱国志士抛头颅、洒热血,奏出了一曲爱国主义的战斗凯歌。“漫天洒”、“匝地峨”极言地域之广阔和气势之宏大,涵着了天地上下,以至中国九百六十万平方公里国土、四万万五千万国民,无所不在,无所不包。这两句诗渗透了作者对苦难的人民、危亡的国家的深切隐忧,对无数爱国献身的革命志士的无限崇敬,爱憎互长,愁恨相生,传达了特定环境的特殊感受,感人至极。

结尾两句画龙点睛,与首联互相照应,写尽面对国忧外患、热血愁云,尽管年届50,头发斑白,征途艰险,但对革命忠心耿耿,不变初衷,显示出作者老当益壮和生命不息、战斗不止的博大胸怀。这首诗语言极为平易朴拙,既没有浓词丽句,也没有成语典故,感情真挚深切,沉重而不悲哀,昂扬而不虚泛。热烈内含在悲愤之中,爱憎体现于字里行问。加之全诗结构严谨、题旨醒豁,是谢诗中少有的精品佳作。人生和艺术的实践再一次证明:逆境出佳作,愤怒育诗人;疾风知劲草,烈火炼真金。

《南泥湾纪行·雨》是近代无产阶级革命家谢觉哉创作的一首五言律诗。该诗是《南泥湾纪行》中的其中一首。该诗描绘了南泥湾美好的景色,表达了诗人对开垦南泥湾所取得的丰硕成果的赞美之情。

抗日战争时期,1941年春八路军三五九旅响应党中央号召,到距延安90里的南泥湾进行大生产运动。南泥湾原来是一片丘陵起伏、沟壑纵横、灌木丛生的荒山野岭,经过他们几年的艰苦劳动,开垦荒地27万亩,使此处变成了塞上江南,自给自足有余,还有力地支援了边区经济建设,为全国抗日解放区大生产运动树立了一面旗帜。1944年8月5日到9月16日共42天,谢老与延安的一批老同志到此地参观、休养,写下了《南泥湾纪行》这组诗。

抗日战争时期,1941年春八路军三五九旅响应党中央号召,到距延安90里的南泥湾进行大生产运动。南泥湾原来是一片丘陵起伏、沟壑纵横、灌木丛生的荒山野岭,经过他们几年的艰苦劳动,开垦荒地27万亩,使此处变成了塞上江南,自给自足有余,还有力地支援了边区经济建设,为全国抗日解放区大生产运动树立了一面旗帜。1944年8月5日到9月16日共42天,谢老与延安的一批老同志到此地参观、休养,写下了《南泥湾纪行》这组诗。

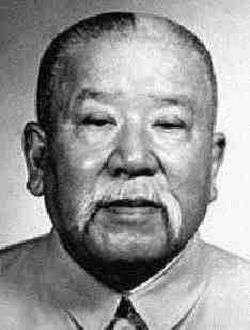

诗人谢觉哉资料

谢觉哉(1884年4月27日-1971年6月15日),字焕南,别号觉哉,亦作觉斋。中国共产党的优秀党员、延安五老之一、著名的法学家和教育家、杰出的社会活动家、法学界的先导、人民司法制度的奠基者。..... 查看详情>>

诗人谢觉哉作品: 《和林老自寿诗次韵》 《南泥湾纪行·偶题》 《慰问边防将士为解放军画报作》 《哭甘泗淇同志》 《在范亭处谈毛主席的思想方法》 《调寄望江南·忆应蕙兰》 《次韵答钱太微叟赠诗》 《访杏花村·逢人便说杏花村》 《南泥湾纪行·探梢沟》 《晨起偶成》

古诗《自洪湖脱险抵上海》的名句翻译赏析

《自洪湖脱险抵上海》相关古诗翻译赏析

- 古诗《江行无题·翳日多乔木》- - 创作背景 - - 作者:钱珝 2020-08-05

- 古诗《绝句漫兴·熟知茅斋绝低小》- - 创作背景 - - 作者:杜甫 2020-03-07

- 古诗《廖庄传》- - 注释译文 - - 作者:朱由检 2018-09-25

- 古诗《谢胐传》- - 注释译文 - - 作者:姚思廉 2018-09-10

- 古诗《落花·连理枝头花正开》- - 创作背景 - - 作者:朱淑真 2018-05-20

- 古诗《虞美人·廉纤小雨池塘遍》- - 创作背景 - - 作者:周邦彦 2018-05-08

- 古诗《如梦令·秋千争闹粉墙》- - 鉴赏 - - 作者:吴文英 2018-03-28

- 古诗《鹧鸪天·陌上蒙蒙残絮飞》- - 创作背景 - - 作者:晏几道 2018-03-20

- 古诗《咏柳·乱条犹未变初黄》- - 鉴赏 - - 作者:曾巩 2018-03-12

- 古诗《卜算子·天生百种愁》- - 赏析 - - 作者:徐俯 2017-12-18

- 古诗《书哀·天既丧我妻》- - 创作背景 - - 作者:梅尧臣 2017-11-06

- 古诗《饮酒·秋菊有佳色》- - 创作背景 - - 作者:陶渊明 2017-07-10

- 古诗《无题·烟水寻常事》- - 赏析 - - 作者:鲁迅 2017-06-29

- 古诗《祭十二郎文》- - 创作背景 - - 作者:韩愈 2017-06-16

- 古诗《南湖早春》- - 创作背景 - - 作者:白居易 2017-04-27

- 古诗《养鸷词》- - 鉴赏 - - 作者:刘禹锡 2017-04-20

- 古诗《云阳馆与韩绅宿别》- - 赏析 - - 作者:司空曙 2017-04-14

- 古诗《隆中对》- - 注释翻译 - - 作者:陈寿 2017-03-27

- 古诗《送东阳马生序》- - 注释译文 - - 作者:宋濂 2017-03-27

- 古诗《君道曲》- - 创作背景 - - 作者:李白 2017-03-15