《送石昌言使北引》创作背景

《送石昌言使北引》是北宋文学家苏洵于嘉祐元年(1056年)为石昌言所作的一篇赠序。文章第一段回忆作者与石昌言之间的亲密交往,感佩石昌言奉使强虏实现平生抱负,充满劝勉之情;第二段回顾历史情况,剖析强虏本质,指出对敌国之耀武扬威应毫不“震惧”,并举奉春君的例子说明要善于识破敌人的阴谋诡计。全文语言简洁明快,文势波澜起伏,跌宕有致。

《送石昌言使北引》作于嘉祐元年(1056年)九月。这年,刑部员外郎、知制诰石昌言出使北国前往契丹,庆贺契丹国母生辰。作者为他写下这篇赠序,就是让他借鉴历史经验,不怕强敌威胁,发扬民族正气,夺取外交胜利。因为作者之父名序,所以这篇赠序改称引。

《送石昌言使北引》作于嘉祐元年(1056年)九月。这年,刑部员外郎、知制诰石昌言出使北国前往契丹,庆贺契丹国母生辰。作者为他写下这篇赠序,就是让他借鉴历史经验,不怕强敌威胁,发扬民族正气,夺取外交胜利。因为作者之父名序,所以这篇赠序改称引。

注释

石昌言:即石扬休,字昌言,宋代四川眉州人。少孤力学,登进士。累官刑部员外郎,知制诰。仁宗朝上疏力请广言路,尊儒术,防壅蔽,禁奢侈。其言皆有益于国,时人称之。石、苏两家均眉州大户,世有通家之谊。

引:文体名,大略如序而稍为简短,唐以后始有此体。

先府君:亡父的尊称。

狎(xiá):亲近,亲密。

句读(dòu):断句。古人读书要自行断句,“句读”是古代读书人必须掌握的基本知识。

恨:遗憾,不满意。

摧折:挫折,打击。

中:内心,心中。

甚:非常。

官两制:身居两制。

虏庭:亦作“虏廷”,古时对少数民族所建政权的贬称。

旆(pèi):古代旒旗末端形如燕尾的垂旒飘带。

折冲:使敌方的战车折返,意谓抵御、击退敌人。

彭任:字有道,身长七尺,有胆量,曾自请随富弼出使契丹。

驿亭:古代供旅途歇息住宿的处所。

剑槊(shuò):剑和槊,泛指兵器。

怛(dá)然:惊恐的样子。

中国:指中原地带。

不测:出乎意外。

失辞:失言,说了不应该说的话。

冒(mò)顿(dú):汉初匈奴族一个单子的名字。

藐(miǎo):藐视。

白话译文

昌言考进士科目的时候,我才只有几岁,还没开始学习。回忆当年我跟一群孩子在父亲身边嬉戏玩耍,昌言也在旁边,还曾拿来枣儿栗子给我吃;两家住得很近,又因为是亲戚的缘故,所以彼此十分亲昵。昌言应考进士科目,一天比一天出名。我后来渐渐长大,也稍稍懂得要读书,学习句读、对对子、四声格律,结果没有学成而废弃了。昌言听说我废弃了学习,虽然没有说我什么,而细察他的意思,是很遗憾的。后来过了十多年,昌言进士及第,考中第四名,便到各地去做官,彼此也就断了音讯。我日益成长壮大,能够感到悔恨了,便痛改前非而恢复学习。又过了几年,我游历京城,在汴京遇见了昌言,便彼此慰劳,畅叙平生以来的欢乐。拿出文章十多篇,昌言看了很高兴,并且夸我写得好。我学习开始晚,又没有老师指导,虽天天作文,内心一直十分惭愧;等听到昌言的话后,于是颇为自喜。到现在又十多年过去了,再次来到了京城,而昌言已经身居两制,他作为朝廷使者,要出使到万里以外的那些强悍不屈服的契丹朝廷,要树立大旌旗,跟随的骑士多达几百骑,送行的车辆有上千辆,走出京城大门情绪慷慨激昂。我自思忖,孩童时代见到昌言在先父身旁,那时怎么会料想他会走到这一步了?一个人富贵起来并不奇怪,而我对昌言的富贵特别有所感触啊!大丈夫活着不去当将军,能当名使臣,用口舌辞令在外交上战胜敌人就足够了。

前些年彭任跟随富弼公出使契丹,曾对我说:“出了国境之后,住宿在驿亭。听到披甲战马几万骑驰聘而过,宝剑和长矛互相撞击,整夜不绝于耳,跟随之使臣惊慌失色。等到天亮了,只见道路上的马蹄印了,心中的余悸还难平息,好像心要跳出来似的。”大凡契丹用来向中国炫耀武力的手段,多为这类事情。中国去的使者,没有识透他们这类手段,因之而有的人甚至震惊害怕到哑口无言,让外族人嗤笑。唉,这是多么的没有思考力啊!古代奉春君刘敬出使到冒顿去,壮士大马都藏起来不让看见,因此才有平城的战役。现在的契丹,我是深知他们没有什么能力与作为的。孟子说:“面对诸侯国君的谈话,就得藐视他。”更何况对待外族呢!请把上述的话权作临别赠言吧。

石昌言:即石扬休,字昌言,宋代四川眉州人。少孤力学,登进士。累官刑部员外郎,知制诰。仁宗朝上疏力请广言路,尊儒术,防壅蔽,禁奢侈。其言皆有益于国,时人称之。石、苏两家均眉州大户,世有通家之谊。

引:文体名,大略如序而稍为简短,唐以后始有此体。

先府君:亡父的尊称。

狎(xiá):亲近,亲密。

句读(dòu):断句。古人读书要自行断句,“句读”是古代读书人必须掌握的基本知识。

恨:遗憾,不满意。

摧折:挫折,打击。

中:内心,心中。

甚:非常。

官两制:身居两制。

虏庭:亦作“虏廷”,古时对少数民族所建政权的贬称。

旆(pèi):古代旒旗末端形如燕尾的垂旒飘带。

折冲:使敌方的战车折返,意谓抵御、击退敌人。

彭任:字有道,身长七尺,有胆量,曾自请随富弼出使契丹。

驿亭:古代供旅途歇息住宿的处所。

剑槊(shuò):剑和槊,泛指兵器。

怛(dá)然:惊恐的样子。

中国:指中原地带。

不测:出乎意外。

失辞:失言,说了不应该说的话。

冒(mò)顿(dú):汉初匈奴族一个单子的名字。

藐(miǎo):藐视。

白话译文

昌言考进士科目的时候,我才只有几岁,还没开始学习。回忆当年我跟一群孩子在父亲身边嬉戏玩耍,昌言也在旁边,还曾拿来枣儿栗子给我吃;两家住得很近,又因为是亲戚的缘故,所以彼此十分亲昵。昌言应考进士科目,一天比一天出名。我后来渐渐长大,也稍稍懂得要读书,学习句读、对对子、四声格律,结果没有学成而废弃了。昌言听说我废弃了学习,虽然没有说我什么,而细察他的意思,是很遗憾的。后来过了十多年,昌言进士及第,考中第四名,便到各地去做官,彼此也就断了音讯。我日益成长壮大,能够感到悔恨了,便痛改前非而恢复学习。又过了几年,我游历京城,在汴京遇见了昌言,便彼此慰劳,畅叙平生以来的欢乐。拿出文章十多篇,昌言看了很高兴,并且夸我写得好。我学习开始晚,又没有老师指导,虽天天作文,内心一直十分惭愧;等听到昌言的话后,于是颇为自喜。到现在又十多年过去了,再次来到了京城,而昌言已经身居两制,他作为朝廷使者,要出使到万里以外的那些强悍不屈服的契丹朝廷,要树立大旌旗,跟随的骑士多达几百骑,送行的车辆有上千辆,走出京城大门情绪慷慨激昂。我自思忖,孩童时代见到昌言在先父身旁,那时怎么会料想他会走到这一步了?一个人富贵起来并不奇怪,而我对昌言的富贵特别有所感触啊!大丈夫活着不去当将军,能当名使臣,用口舌辞令在外交上战胜敌人就足够了。

前些年彭任跟随富弼公出使契丹,曾对我说:“出了国境之后,住宿在驿亭。听到披甲战马几万骑驰聘而过,宝剑和长矛互相撞击,整夜不绝于耳,跟随之使臣惊慌失色。等到天亮了,只见道路上的马蹄印了,心中的余悸还难平息,好像心要跳出来似的。”大凡契丹用来向中国炫耀武力的手段,多为这类事情。中国去的使者,没有识透他们这类手段,因之而有的人甚至震惊害怕到哑口无言,让外族人嗤笑。唉,这是多么的没有思考力啊!古代奉春君刘敬出使到冒顿去,壮士大马都藏起来不让看见,因此才有平城的战役。现在的契丹,我是深知他们没有什么能力与作为的。孟子说:“面对诸侯国君的谈话,就得藐视他。”更何况对待外族呢!请把上述的话权作临别赠言吧。

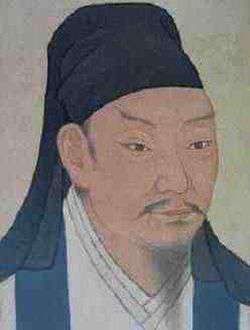

诗人苏洵资料

苏洵(1009年5月22日-1066年5月21日),字明允,自号老泉,汉族,眉州眉山(今属四川眉山)人。北宋文学家,与其子苏轼、苏辙并以文学著称于世。苏洵擅长于散文,尤其擅长政论,议论明畅,笔势雄健,著有《嘉祐集》二十卷,..... 查看详情>>

诗人苏洵作品: 《香·捣麝筛檀入范模》 《题白帝庙·谁开三峡才容練》 《九日和韩魏公》 《过木枥观》 《藤樽·枯藤生幽谷》 《送吴待制中复知潭州》 《仙都山鹿·客来未到何从见》 《九日和魏公》 《题白帝庙·谁开三峡才容练》 《答张子立见寄》

文言文《送石昌言使北引》的名句翻译赏析

- 昌言举进士时,吾始数岁。未学也 - - - 苏洵 - - -《送石昌言使北引》

- 家居相近,又以亲戚故,甚狎。昌言举进士,日有名。吾后渐长,亦稍知读书,学句读、属对、声律,未成而废 - - - 苏洵 - - -《送石昌言使北引》

- 昌言举进士时,吾始数岁,未学也。忆与群儿戏先府君侧,昌言从旁取枣栗啖我 - - - 苏洵 - - -《送石昌言使北引》

- 忆与群儿戏先府君侧,昌言从旁取枣栗啖我;家居相近,又以亲戚故,甚狎 - - - 苏洵 - - -《送石昌言使北引》

《送石昌言使北引》相关文言文翻译赏析

- 古诗《开元后乐》- - 鉴赏 - - 作者:薛逢 2020-05-28

- 古诗《刘相公中书江山画障》- - 鉴赏 - - 作者:岑参 2020-03-01

- 古诗《蜀葵花歌》- - 创作背景 - - 作者:岑参 2020-03-01

- 古诗《咏露珠·秋荷一滴露》- - 创作背景 - - 作者:韦应物 2020-02-27

- 古诗《风流子·新绿小池塘》- - 创作背景 - - 作者:周邦彦 2018-05-08

- 古诗《水龙吟·过秋壑湖上旧居寄赠》- - 创作背景 - - 作者:吴文英 2018-03-28

- 古诗《浣溪沙·日日双眉斗画长》- - 创作背景 - - 作者:晏几道 2018-03-20

- 古诗《玉楼春·东风又作无情计》- - 注释译文 - - 作者:晏几道 2018-03-19

- 古诗《长相思·花似伊》- - 注释译文 - - 作者:欧阳修 2017-12-11

- 古诗《后催租行》- - 赏析 - - 作者:范成大 2017-11-27

- 古诗《满江红·拂拭残碑》- - 注释译文 - - 作者:文征明 2017-08-14

- 古诗《重别周尚书》- - 注释译文 - - 作者:庾信 2017-06-05

- 古诗《离思五首其四》- - 赏析 - - 作者:元稹 2017-04-25

- 古诗《学阮公体·昔贤多使气》- - 创作背景 - - 作者:刘禹锡 2017-04-20

- 古诗《雨过山村》- - 鉴赏 - - 作者:王建 2017-04-14

- 古诗《天边行》- - 注释译文 - - 作者:杜甫 2017-03-31

- 古诗《有怀台州郑十八司户》- - 创作背景 - - 作者:杜甫 2017-03-31

- 古诗《醉后赠从甥高镇》- - 赏析 - - 作者:李白 2017-03-16

- 古诗《赠别从甥高五》- - 注释译文 - - 作者:李白 2017-03-16

- 古诗《风·解落三秋叶》- - 创作背景 - - 作者:李峤 2017-03-03