《满江红·闻日寇窜宁乡》鉴赏

这两首词是闻日军窜陷宁乡后情绪十分激愤之中写成的。“日寇窜陷”四个字已充分显示了作者鲜明的民族爱憎感情。第一首词将这种感情引向阶级爱憎的境遇,把对家乡亲人在民族危亡中遭到悲苦生活的无限同情,引向对国民党官吏只知欺压人民而畏外敌如虎卑劣行径的强烈谴责和批判之中。谢老觉得这还不够全面,于是作了第二首词,以回忆的笔调,满腔热情地歌颂了湖南人民反抗斗争的光荣传统和革命精神,以百倍的信心预示了湖南人民必然取得抗战胜利的光明前程。两首词分成四片,回叙现实到历史,运用敌我力量的对比完美地揭示了词的主题;词的结构严谨,感情发展顺理成章,深刻而富于哲理,感人至深。

作者最懂得艺术辩证法,善于捕捉稍纵即逝的文思,把握情绪的复杂起伏变化,将丰富深刻的思想内容,融化于浅白如话、质朴自然的语言和叙述之中,是一般作者苦思冥想而求之不得的,但他却能顺手拈来,垂手可得,全然不费吹灰之力。正如宋代诗人王安石所云:“看似寻常最奇崛,成如容易却艰辛。”这与作者生活根底的厚薄、认识生活的深浅、驾驭题材的生熟、艺术造诣的高低有绝对的关系。

作者像运用十八般武艺一样,使出各种招数,调动各种艺术手段,为活化诗词的艺术形象和深化主题思想服务。第一首词,开头两句仅改动郑板桥词中的两个字(将扬州改为家乡),直接人词,十分准确地表现了自己对家乡的深切思念,两个“梦”字更使文思跃然纸上,如痴如梦,真假难辨。对七十衰妻,抓住“两眉深锁”这一最典型的举止,刻画了她内心复杂的内涵。“雏孙”、“大儿”两句,虽全为设想之词,但读来生动如画,形象再现作者离家之久,念家之深。人民生活悲苦的事可举出很多,但最典型的莫过于每天开门都不可缺少的柴、米、油、盐、酱、醋、茶,在艺术上这叫做以个别代一般,以一当十。下片采用进层写法,先写多少人被日军逼出家门,受冻挨饿不算,又加上长沙大火的人为惨剧,把人民投入到水深火热痛苦之中。为了刻画国民党官吏的卑劣行径,作者运用对比、比喻、排比、对偶句式,把他们揭露的入木三分、淋漓尽致:“豪吏缚民如缚鸡,将军避敌如避虎。”末二句,写的是一个非常悲惨的场面;反问句式饱含着作者的满腔愤怒,郁抑难平。与第一首相仿,第二首又化用唐才常的名言,使全词别开生面,鼓荡起一派豪迈之气。接着回忆了湖南人民反抗斗争的历史,举出北伐农军和明末抗清两例,使“英雄几许”的氛围再度升腾。上片末两句,似乎使气脉断开,但却转承第一首词意,采用反问句式,说明这光荣传统并不是国民党十年奴化教育所能抑止的,从而开启下片内容。下片四句,又采用对比、比喻、排比、对偶句式,一反一正、一官一民、一鼠一虎,生动形象,绘形绘影,呼之欲出。“要涤腐生新,锄凶雪耻”,将民族敌人和阶级敌人放在一起,愤怒声讨,无情鞭挞。接着指出中国共产党为拯救湖湘人民出水火,毅然派军南征。此举一定会受到人民热烈欢迎,并踊跃参军入伍,齐心合力创立抗日民主政权。词的末两句,总述全词,纵使国民党的腐败溃逃,但有中国共产党在,一定会驱逐日本侵略者,最后胜利必将属于人民。“我们补”立场坚定,信心十足,并与第一首“何处躲”形成鲜明对照,使爱憎的主题,融解于全词之中,又溢表于全词之外。

作者最懂得艺术辩证法,善于捕捉稍纵即逝的文思,把握情绪的复杂起伏变化,将丰富深刻的思想内容,融化于浅白如话、质朴自然的语言和叙述之中,是一般作者苦思冥想而求之不得的,但他却能顺手拈来,垂手可得,全然不费吹灰之力。正如宋代诗人王安石所云:“看似寻常最奇崛,成如容易却艰辛。”这与作者生活根底的厚薄、认识生活的深浅、驾驭题材的生熟、艺术造诣的高低有绝对的关系。

作者像运用十八般武艺一样,使出各种招数,调动各种艺术手段,为活化诗词的艺术形象和深化主题思想服务。第一首词,开头两句仅改动郑板桥词中的两个字(将扬州改为家乡),直接人词,十分准确地表现了自己对家乡的深切思念,两个“梦”字更使文思跃然纸上,如痴如梦,真假难辨。对七十衰妻,抓住“两眉深锁”这一最典型的举止,刻画了她内心复杂的内涵。“雏孙”、“大儿”两句,虽全为设想之词,但读来生动如画,形象再现作者离家之久,念家之深。人民生活悲苦的事可举出很多,但最典型的莫过于每天开门都不可缺少的柴、米、油、盐、酱、醋、茶,在艺术上这叫做以个别代一般,以一当十。下片采用进层写法,先写多少人被日军逼出家门,受冻挨饿不算,又加上长沙大火的人为惨剧,把人民投入到水深火热痛苦之中。为了刻画国民党官吏的卑劣行径,作者运用对比、比喻、排比、对偶句式,把他们揭露的入木三分、淋漓尽致:“豪吏缚民如缚鸡,将军避敌如避虎。”末二句,写的是一个非常悲惨的场面;反问句式饱含着作者的满腔愤怒,郁抑难平。与第一首相仿,第二首又化用唐才常的名言,使全词别开生面,鼓荡起一派豪迈之气。接着回忆了湖南人民反抗斗争的历史,举出北伐农军和明末抗清两例,使“英雄几许”的氛围再度升腾。上片末两句,似乎使气脉断开,但却转承第一首词意,采用反问句式,说明这光荣传统并不是国民党十年奴化教育所能抑止的,从而开启下片内容。下片四句,又采用对比、比喻、排比、对偶句式,一反一正、一官一民、一鼠一虎,生动形象,绘形绘影,呼之欲出。“要涤腐生新,锄凶雪耻”,将民族敌人和阶级敌人放在一起,愤怒声讨,无情鞭挞。接着指出中国共产党为拯救湖湘人民出水火,毅然派军南征。此举一定会受到人民热烈欢迎,并踊跃参军入伍,齐心合力创立抗日民主政权。词的末两句,总述全词,纵使国民党的腐败溃逃,但有中国共产党在,一定会驱逐日本侵略者,最后胜利必将属于人民。“我们补”立场坚定,信心十足,并与第一首“何处躲”形成鲜明对照,使爱憎的主题,融解于全词之中,又溢表于全词之外。

《参观故宫博物馆》是近代杰出的无产阶级革命家谢觉哉先生创作的一首七言律诗。该诗描绘了诗人在参观故宫博物馆时的所见、所感,表达了他对国民党蒋介石集团盗运文物的极大愤怒。

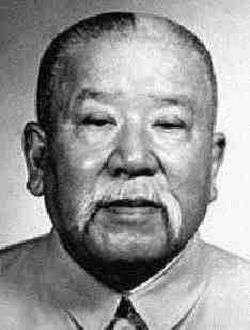

诗人谢觉哉资料

谢觉哉(1884年4月27日-1971年6月15日),字焕南,别号觉哉,亦作觉斋。中国共产党的优秀党员、延安五老之一、著名的法学家和教育家、杰出的社会活动家、法学界的先导、人民司法制度的奠基者。..... 查看详情>>

诗人谢觉哉作品: 《和林老自寿诗次韵》 《南泥湾纪行·偶题》 《慰问边防将士为解放军画报作》 《哭甘泗淇同志》 《在范亭处谈毛主席的思想方法》 《调寄望江南·忆应蕙兰》 《次韵答钱太微叟赠诗》 《访杏花村·逢人便说杏花村》 《南泥湾纪行·探梢沟》 《晨起偶成》

古诗《满江红·闻日寇窜宁乡》的名句翻译赏析

- 回龙铺左 - - - 谢觉哉 - - -《满江红·闻日寇窜宁乡》

- 雏孙想像阿公容,大儿恐亦二毛可。更开门七字柴米盐,不易举 - - - 谢觉哉 - - -《满江红·闻日寇窜宁乡》

- 冻与饿 - - - 谢觉哉 - - -《满江红·闻日寇窜宁乡》

- 豪吏缚民如缚鸡 - - - 谢觉哉 - - -《满江红·闻日寇窜宁乡》

《满江红·闻日寇窜宁乡》相关古诗翻译赏析

- 古诗《北风吹·吹我庭前柏树枝》- - 鉴赏 - - 作者:于谦 2020-12-06

- 古诗《推窗》- - 创作背景 - - 作者:袁枚 2020-10-14

- 古诗《秋至怀归诗》- - 创作背景 - - 作者:江淹 2020-09-28

- 古诗《重过何氏·到此应常宿》- - 赏析 - - 作者:杜甫 2020-03-06

- 古诗《晋书·顾恺之传》- - 注释译文 - - 作者:房玄龄 2018-09-29

- 古诗《敬俨传》- - 注释译文 - - 作者:宋濂 2018-09-20

- 古诗《幽王击鼓》- - 注释译文 - - 作者:吕不韦 2018-08-09

- 古诗《韩信始为布衣时》- - 注释译文 - - 作者:司马迁 2018-08-01

- 古诗《法曲献仙音·秋晚红白莲》- - 创作背景 - - 作者:吴文英 2018-03-28

- 古诗《后庭花·景阳钟动宫莺转》- - 创作背景 - - 作者:孙光宪 2018-01-07

- 古诗《满江红·思家》- - 鉴赏 - - 作者:郑燮 2017-06-22

- 古诗《杜蒉扬觯》- - 创作背景 - - 作者:佚名 2017-06-14

- 古诗《小重山·正是神京烂熳时》- - 注释译文 - - 作者:和凝 2017-05-22

- 古诗《骄儿诗》- - 创作背景 - - 作者:李商隐 2017-05-08

- 古诗《清明·朝来新火起新烟》- - 赏析 - - 作者:杜甫 2017-04-10

- 古诗《鸱鸮》- - 创作背景 - - 作者:诗经 2017-04-05

- 古诗《上崔相百忧章》- - 创作背景 - - 作者:李白 2017-03-20

- 古诗《秋登巴陵望洞庭》- - 创作背景 - - 作者:李白 2017-03-17

- 古诗《赠从弟司库员外絿》- - 鉴赏 - - 作者:王维 2017-03-07

- 古诗《早度分水岭》- - 前言 - - 作者:卢照邻 2017-02-27