《吴佩孚败走》注释译文

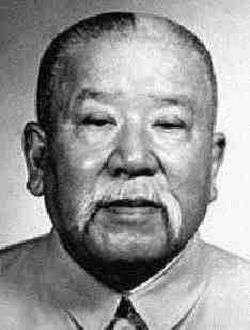

①吴佩孚:(1874年一1939年),直系军阀首领。山东蓬莱人。1902年入保定陆军速成学堂。辛亥革命后任团长,曾参与镇压护国军、护法军,并升任师长。1918年,反对段祺瑞,主张“南北议和”。五四运动中以“爱国军人”出现,反对在巴黎和约上签字。1920年后,他联合奉系反对皖系军阀,共同控制北京政府。1923年,镇压工人运动,造成二七惨案。1924年第二次直奉战争中失败,受到湖南军阀赵恒惕的庇护。在湖南岳阳庆祝他的52岁大寿,赵恒惕赠呈一联为:“生平忧乐关天下,此日神仙醉岳阳。”1926年,直系军阀孙传芳发动反奉战争,吴在武汉出任讨贼联军总司令。但他不愿归附孙传芳,更与广东的国民革命军对立。在1926年国民革命军北伐时,吴主力在湖北汀泗桥、贺胜桥、武昌等地被击溃。1927年吴依附四川军阀杨森。1932年赋闲北平。1937年抗战爆发后,他拒绝出任北平维持会长。1939年死去。

②白日青天:孙中山所领导的中华民国的国旗是“青天白日满地红”的图案。国民革命军北伐时以国旗为军旗。为了调绝句的平仄,作者将“青天白日”,改为“白日青天”。这里以“青天白日”旗指代国民革命军。

③洛阳:地处河南省西部,洛河两岸,水陆交通方便,为“九朝古都”,历来为兵家必争之地吴佩孚曾长期率部在此练兵习武,称雄中原。洛阳亲友如相问:唐代诗人王昌龄《芙蓉楼送辛渐》诗云:“寒雨连江夜入吴,平明送客楚山孤。洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。”谢觉哉此诗系步王昌龄诗原韵。

②白日青天:孙中山所领导的中华民国的国旗是“青天白日满地红”的图案。国民革命军北伐时以国旗为军旗。为了调绝句的平仄,作者将“青天白日”,改为“白日青天”。这里以“青天白日”旗指代国民革命军。

③洛阳:地处河南省西部,洛河两岸,水陆交通方便,为“九朝古都”,历来为兵家必争之地吴佩孚曾长期率部在此练兵习武,称雄中原。洛阳亲友如相问:唐代诗人王昌龄《芙蓉楼送辛渐》诗云:“寒雨连江夜入吴,平明送客楚山孤。洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。”谢觉哉此诗系步王昌龄诗原韵。

深刻的主题思想必须靠精湛的艺术手法把它形象的表现出来。作者以其敏锐的观察力,及时捕捉到了最能表现吴佩孚内心世界的一个重要信息,即他败走前曾到巫师仙人那里扶乩求教,占卜前途吉凶。谁知他恶运当头,鬼神仙人降下一幅乩诗,上面写着一首乱文错句的唐诗;“一片冰心碎玉壶,平明送客楚山孤。洛阳亲友如相问,寒雨连江夜人吴。”吴佩孚看罢此诗反复琢磨,十分恼怒。他心想,这不是明明让自己破釜沉舟、赶快投奔江浙(历史上统称吴)的孙传芳,走上死路一条。于是他横下一条心,说:“宁碎吾壶,决不入吴!”北伐战争的胜利发展,确实给吴佩孚带来了险些被歼的沉重打击。据谢觉载主编的《湖南民报》载,8月22日,湖南平江之役中,北伐军在广大工农群众支持下,全线获胜。9月6日,临湘之役中,吴佩孚军溃汨罗,民众即各持锄钎在乡村及县城沿江一带埋伏,遍树青天白日旗,对岸之北军疑是革命军已渡河,乃亦相奔渡河,其时民众与军队协同进击,血肉相搏,炮声隆隆,敌人不知虚实,无心恋战,乃弃城而逃。谢觉哉十分赞扬军民“参战之猛烈,勇敢之精神”。从这则新闻报道中世人就可以找到“白日青天尽倒吴,炮声送客火车孤”的现实依据了。字里行间跳荡着作者内心的激动和喜悦,充溢着对军阀吴佩孚军队失败的无情贬斥,特别是“炮声送客”4字以乐为哀,以喜浇愁,相反相成,相得益彰。

古人严有翼在《艺苑雌黄》中说:“文人用故事,有直用其事者,有反其意而用之者。”“直用其事,人皆能之;反其意而用之者,非学业高人,超越寻常拘挛之见,不规规然蹈袭前人陈迹者,何以臻此。”作者即是反用故事,达到了意想不到的艺术效果。该诗恰到好处地步了唐代诗人王昌龄《芙蓉楼送辛渐》的原韵,为己所用。原诗也是一首著名的送别诗,写的是王昌龄被贬江宁,在芙蓉楼送友人辛渐由润州渡江,取道扬州,北上洛阳的故事:昨夜笼罩在古吴地长江的苍茫秋雨,给友人告别平添了几分凄怆的愁绪,“平明送客”,仅留下身处逆境、谪居楚山的王昌龄显得格外凄清。但诗人并没有因此而感到沉沦、寂寥,反而让友人辛渐捎去对洛阳家乡亲人的口信:“洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。”表明自己虽然被贬官江宁,但仍一如既往清白纯洁,不会同流合污,就像晶莹纯白的冰,放在澄澈透明的玉壶里一样,玲珑剔透,表里如一,肝胆照人,形象真实地表现了诗人对乱世小人谤议的蔑视,对洛阳亲友的深切告慰。谢觉哉由乩诗想到了这首原诗,又由于吴佩孚败走时吟诵此诗中名句,而反用其意,首句中的“吴”字,不再是暗指吴地,而是指吴佩孚;诗中“洛阳亲友如相问”句与吴佩孚发迹地和退守处十分切合,其他皆取现实景物、人事,妙手天成,点石成金。此处可见谢觉哉博古通今、古为今用的艺术造诣。

此诗中颇具讽刺意味并令人捧腹发笑的是结局“一片雄心在酒壶”。雄心,原意雄谋大略。现实中也确有所指。1922年、1924年吴佩孚先后进行了两次直奉战争,第一次获得了胜利,但第二次却遭到惨败,不得不投靠赵恒惕,妄图以求一逞。1925年10月,果然时来运转。孙传芳在南京成立浙、闽、苏、皖、赣五省联军,出任总司令,发动反奉战争。孙传芳原是吴佩孚手下直系军阀将领,而后来居上,成为直系军阀中实力雄厚的首领。寄人篱下的吴佩孚自然不甘拜下风。也恰在此时,孙传芳为扩大自己,请吴“出山”。吴野心勃勃,很快到达武汉,通电全国。自称受南北十四个省区的推举,就任讨贼联军总司令,但14个省区地方军阀各自心怀鬼胎,各有打算,其真正目的是让吴佩孚去和深受人民拥护并有八个军的国民革命军的强大力量去对抗。吴佩孚自然不是国民革命军的真正对手,一败涂地,溃兵千里。尽管吴佩孚于1925年7月25日亲到武汉督战。在汀泗桥血战中,吴将自己的卫队都投了进去,但遇到的是国民革命军中的“强中之强”。吴不得不将自己的指挥列车开到鲇鱼套,调兵遣将,妄图阻挡北伐军的攻势。谁知退兵如潮水般涌来,甚至向吴佩孚的指挥列车开枪,乱作一团。吴佩孚又不得不回到江北的查家墩司令部,指挥据守武汉三镇。有史书记载:当时吴“在炮声隆隆中一会儿渡江到武昌,一会儿回到汉口,夜不交睫,席不暇暖,是他一生最辛苦的时代”。(见陶菊隐《吴佩孚将军传》,中华书局,1941年5月版,第162页)到了1925年9月6日,吴所在的查家墩司令部连遭准确炮击,不久即传来吴的随身大将、湖北省长兼汉阳防守司令刘佐龙弃暗投明,反戈一击,炮轰查家墩。至此,吴佩孚才被迫在慌乱中跳上京汉线的火车向北逃去。上述历史事实,即为“火车孤”作了精彩的注释,也为吴佩孚当年的“雄心”作了最好的说明。此时的吴佩孚只能故作风雅,苦吟唐诗,以酒自遣,逃之天天了。

这首仄起七绝诗,仅寥寥28个字,出神入化地步古诗原韵而变用其意,达到了天然浑成、不露痕迹的艺术境界。诗中借景抒情,绘声绘色;景为情用,情从景生。精巧中更显幽默,机智中颇具讽刺,含而不露,意蕴深藏,余味无穷。

古人严有翼在《艺苑雌黄》中说:“文人用故事,有直用其事者,有反其意而用之者。”“直用其事,人皆能之;反其意而用之者,非学业高人,超越寻常拘挛之见,不规规然蹈袭前人陈迹者,何以臻此。”作者即是反用故事,达到了意想不到的艺术效果。该诗恰到好处地步了唐代诗人王昌龄《芙蓉楼送辛渐》的原韵,为己所用。原诗也是一首著名的送别诗,写的是王昌龄被贬江宁,在芙蓉楼送友人辛渐由润州渡江,取道扬州,北上洛阳的故事:昨夜笼罩在古吴地长江的苍茫秋雨,给友人告别平添了几分凄怆的愁绪,“平明送客”,仅留下身处逆境、谪居楚山的王昌龄显得格外凄清。但诗人并没有因此而感到沉沦、寂寥,反而让友人辛渐捎去对洛阳家乡亲人的口信:“洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。”表明自己虽然被贬官江宁,但仍一如既往清白纯洁,不会同流合污,就像晶莹纯白的冰,放在澄澈透明的玉壶里一样,玲珑剔透,表里如一,肝胆照人,形象真实地表现了诗人对乱世小人谤议的蔑视,对洛阳亲友的深切告慰。谢觉哉由乩诗想到了这首原诗,又由于吴佩孚败走时吟诵此诗中名句,而反用其意,首句中的“吴”字,不再是暗指吴地,而是指吴佩孚;诗中“洛阳亲友如相问”句与吴佩孚发迹地和退守处十分切合,其他皆取现实景物、人事,妙手天成,点石成金。此处可见谢觉哉博古通今、古为今用的艺术造诣。

此诗中颇具讽刺意味并令人捧腹发笑的是结局“一片雄心在酒壶”。雄心,原意雄谋大略。现实中也确有所指。1922年、1924年吴佩孚先后进行了两次直奉战争,第一次获得了胜利,但第二次却遭到惨败,不得不投靠赵恒惕,妄图以求一逞。1925年10月,果然时来运转。孙传芳在南京成立浙、闽、苏、皖、赣五省联军,出任总司令,发动反奉战争。孙传芳原是吴佩孚手下直系军阀将领,而后来居上,成为直系军阀中实力雄厚的首领。寄人篱下的吴佩孚自然不甘拜下风。也恰在此时,孙传芳为扩大自己,请吴“出山”。吴野心勃勃,很快到达武汉,通电全国。自称受南北十四个省区的推举,就任讨贼联军总司令,但14个省区地方军阀各自心怀鬼胎,各有打算,其真正目的是让吴佩孚去和深受人民拥护并有八个军的国民革命军的强大力量去对抗。吴佩孚自然不是国民革命军的真正对手,一败涂地,溃兵千里。尽管吴佩孚于1925年7月25日亲到武汉督战。在汀泗桥血战中,吴将自己的卫队都投了进去,但遇到的是国民革命军中的“强中之强”。吴不得不将自己的指挥列车开到鲇鱼套,调兵遣将,妄图阻挡北伐军的攻势。谁知退兵如潮水般涌来,甚至向吴佩孚的指挥列车开枪,乱作一团。吴佩孚又不得不回到江北的查家墩司令部,指挥据守武汉三镇。有史书记载:当时吴“在炮声隆隆中一会儿渡江到武昌,一会儿回到汉口,夜不交睫,席不暇暖,是他一生最辛苦的时代”。(见陶菊隐《吴佩孚将军传》,中华书局,1941年5月版,第162页)到了1925年9月6日,吴所在的查家墩司令部连遭准确炮击,不久即传来吴的随身大将、湖北省长兼汉阳防守司令刘佐龙弃暗投明,反戈一击,炮轰查家墩。至此,吴佩孚才被迫在慌乱中跳上京汉线的火车向北逃去。上述历史事实,即为“火车孤”作了精彩的注释,也为吴佩孚当年的“雄心”作了最好的说明。此时的吴佩孚只能故作风雅,苦吟唐诗,以酒自遣,逃之天天了。

这首仄起七绝诗,仅寥寥28个字,出神入化地步古诗原韵而变用其意,达到了天然浑成、不露痕迹的艺术境界。诗中借景抒情,绘声绘色;景为情用,情从景生。精巧中更显幽默,机智中颇具讽刺,含而不露,意蕴深藏,余味无穷。

诗人谢觉哉资料

谢觉哉(1884年4月27日-1971年6月15日),字焕南,别号觉哉,亦作觉斋。中国共产党的优秀党员、延安五老之一、著名的法学家和教育家、杰出的社会活动家、法学界的先导、人民司法制度的奠基者。..... 查看详情>>

诗人谢觉哉作品: 《和林老自寿诗次韵》 《南泥湾纪行·偶题》 《慰问边防将士为解放军画报作》 《哭甘泗淇同志》 《在范亭处谈毛主席的思想方法》 《调寄望江南·忆应蕙兰》 《次韵答钱太微叟赠诗》 《访杏花村·逢人便说杏花村》 《南泥湾纪行·探梢沟》 《晨起偶成》

古诗《吴佩孚败走》的名句翻译赏析

《吴佩孚败走》相关古诗翻译赏析

- 古诗《细林夜哭》- - 鉴赏 - - 作者:夏完淳 2020-12-11

- 古诗《咏史·两汉本继绍》- - 赏析 - - 作者:李清照 2020-03-16

- 古诗《悠然亭记》- - 注释译文 - - 作者:归有光 2018-10-26

- 古诗《王僧虔传》- - 注释译文 - - 作者:萧子显 2018-10-08

- 古诗《第五伦传》- - 注释译文 - - 作者:范晔 2018-09-06

- 古诗《与孙以宁书》- - 赏析 - - 作者:方苞 2018-08-30

- 古诗《答李翊书》- - 注释译文 - - 作者:韩愈 2018-08-17

- 古诗《婆罗门引·为怀宁赵仇香赋》- - 创作背景 - - 作者:吴文英 2018-03-30

- 古诗《烛影摇红·题安陆浮云楼》- - 创作背景 - - 作者:廖世美 2017-11-12

- 古诗《七律·远望》- - 创作背景 - - 作者:叶剑英 2017-11-03

- 古诗《南乡子·席上劝李公择酒》- - 创作背景 - - 作者:苏轼 2017-11-01

- 古诗《望阙台》- - 赏析 - - 作者:戚继光 2017-08-01

- 古诗《蝶恋花·今古河山无定据》- - 赏析 - - 作者:纳兰性德 2017-06-21

- 古诗《子产论尹何为邑》- - 作品评点 - - 作者:左丘明 2017-06-14

- 古诗《照影曲》- - 注释译文 - - 作者:温庭筠 2017-05-10

- 古诗《长发》- - 注释译文 - - 作者:诗经 2017-04-06

- 古诗《皇矣》- - 注释译文 - - 作者:诗经 2017-04-06

- 古诗《寄崔侍御》- - 注释译文 - - 作者:李白 2017-03-16

- 古诗《渌水曲》- - 创作背景 - - 作者:李白 2017-03-15

- 古诗《古风·天津三月时》- - 创作背景 - - 作者:李白 2017-03-14